28 mars 2025 - Par Herrera-Ramirez, Sebastian - Catégorie : culture Médias Politique

Par Eve Bernier, Baptiste Bouchard et Sebastian Herrera-Ramirez

Peu importe l’état du monde des communications québécoises, Québecor est un acteur majeur depuis 1965. Plus que jamais, les médias traditionnels sont menacés, faute de plusieurs facteurs au tournant du siècle. L’entreprise est au centre de l’imaginaire des Québécois et Québécoises. Par ses multiples entreprises, la société fondée par Pierre Péladeau, à évoluer dans toutes les sphères de la société québécoise. De la musique, aux livres, en passant par l’information et le journalisme. Par la suite, Pierre Karl Péladeau succède à son père et amène l’empire dans la nouvelle économie. Le monde médiatique change au tournant du 21e siècle, le numérique prend une place grandissante, le traitement de l’information change et les habitudes des Québécois par rapport aux nouvelles changent tout autant. Québecor a été critiqué à plusieurs reprises et avec raison. Péladeau père pouvait avoir un esprit revanchard et son fils a quelquefois suivi dans cette lignée. Cependant, il est aussi vrai de dire que les deux ont répondu présents lorsqu’il était question d’aider les médias québécois. Quoiqu’elle reste une entreprise privée, il serait inadéquat d’omettre la participation du gouvernement québécois dans l’histoire et certaines acquisitions du groupe Québecor. Vous lirez ici l’histoire d’un géant québécois.

Les débuts avec Pierre Péladeau

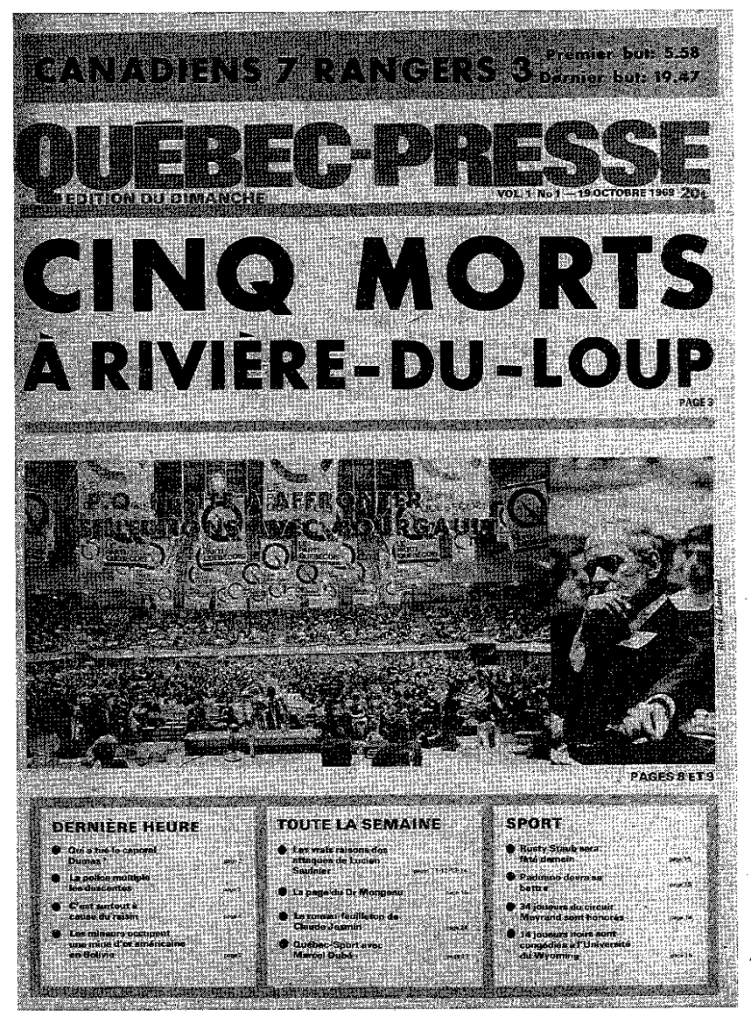

La légende a été répétée mainte fois, le jeune Pierre Péladeau emprunte 1 500 $ à sa mère pour acheter, dans les années 50, le Journal Rosemont1. Entrevoyant la libération des mœurs du Québec de la Révolution tranquille, il lança un concours de beauté nommé la Miss Rosemont. Un concours qui lui permettra de doubler sa mise initiale2. Les acquisitions subséquentes des journaux Nouvelles et Potins et Échos-Vedettes s’inscrivent dans la volonté de M. Péladeau de faire du « journalisme jaune ». Un type de journalisme qui se caractérise par le sensationnalisme et une prédominance du fait divers. Le « journalisme jaune » a été popularisé par Hearts et Pulitzer aux États-Unis. Ainsi, M. Péladeau place déjà les assises qui caractériseront l’empire Québecor dans les années qui suivront.

Par exemple, au sein de Nouvelles et Potins, il est question de laisser une place grandissante aux chroniqueurs pour perturber la conscience du peuple dit moribond3. Cet hebdomadaire, qui, contrairement aux autres journaux détenus par M. Péladeau, couvre l’actualité nationale plutôt que locale, ne perdait aucune occasion pour vilipender les politiciens, artistes ou autres personnalités. Dans une volonté anticonformiste, l’hebdo publie une section dénommée « les Caves de la semaine » où maintes personnalités goûtent aux sermons des chroniqueurs4. Sans trop le savoir, M. Péladeau se forge, pour lui et ses médias, une réputation irrévérencieuse et sensationnaliste.

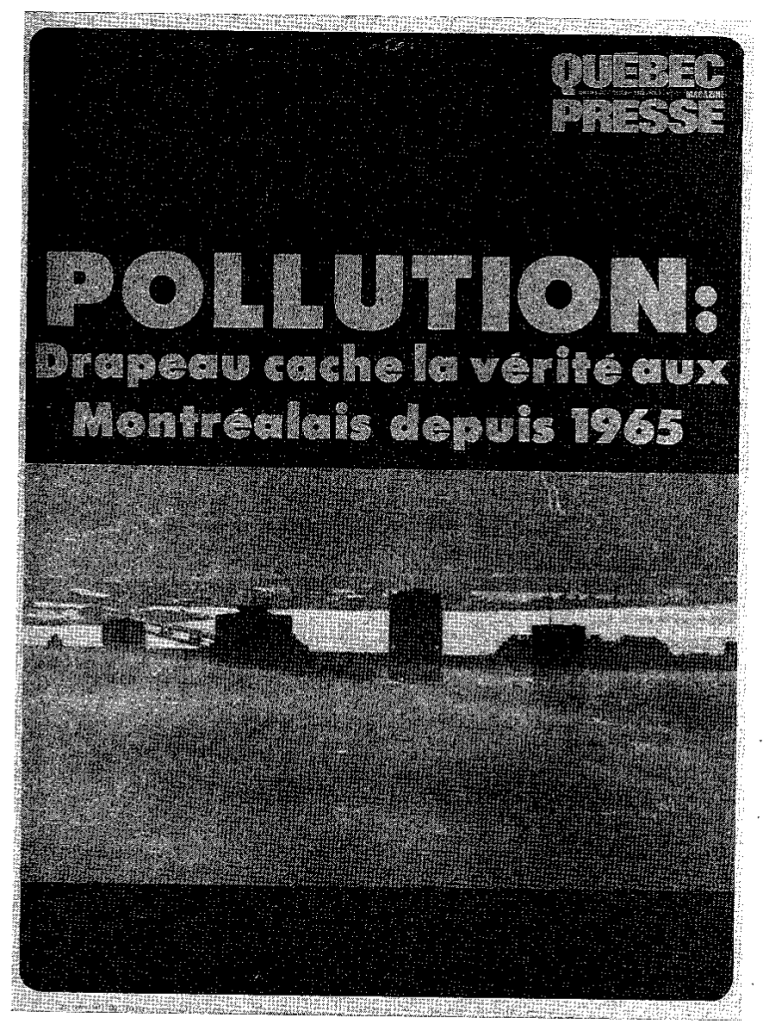

Cette réputation, et plus globalement celle des journaux jaunes, desquels font partie Nouvelles et Potins, va rapidement attirer l’attention d’organisations religieuses. Religion qui, faut-il le rappeler, avait une importance capitale dans la société québécoise des années 1950. Ce sont plus particulièrement les Ligues du Sacré-Cœur qui cherchaient à bannir ces « journaux de Satan ». Le maire Jean Drapeau, lui aussi, mettait la main à la pâte pour ralentir leur publication. Voyant du potentiel sur la scène de l’actualité québécoise et pour se concentrer sur celle-ci, Pierre Péladeau vend ses journaux de quartier et affirme donc ses ambitions de croissance5.

Au sein de cet empire, il y a le Journal de Montréal, premier quotidien de M. Péladeau et figure encore centrale de ce qui allait devenir Québecor. En 1964, ses débuts sont déjà marqués par un événement caractéristique. Un lockout à La Presse ouvre une porte inestimable pour le patriarche de la famille Péladeau, qui lance ce nouveau quotidien en un délai très court, en se reposant sur les piliers du divertissement et du spectacle6.

À ses débuts, le Journal de Montréal souhaite s’inscrire comme un compétiteur de La Presse, qui était alors le plus grand quotidien francophone en Amérique. Toujours avec l’aspect caractéristique des publications de Péladeau, le journal est publié à 15 h comme l’était habituellement son rival. Pour pouvoir s’implanter de manière sérieuse, M. Péladeau veut que son nouveau projet soit plus qu’un « journal à potins ». Pour ce faire, il joue d’un stratagème astucieux afin d’obtenir les actualités issues des agences de presse qui ne lui étaient autrement pas distribuées ; il engage des pigistes travaillant aux stations de radio CKAC et CKVL pour recevoir les informations du jour7.

Pierre Péladeau fonde l’entreprise Québecor le 8 janvier 1965, soit peu de temps après le retour en kiosque de La Presse, pour regrouper ses propriétés d’affaires sous une même égide. Ce regroupement permet de faciliter l’administration de tous les journaux et d’investir les profits réalisés par les différents hebdomadaires à vocation artistique dans le Journal de Montréal, qui n’était plus profitable depuis l’arrêt de la grève chez son compétiteur. Ses titrages ont fortement baissé, passant de près de 100 000 exemplaires vendus par jour à 10 000. M. Péladeau et sa rédaction ayant sous-estimé la difficulté de compétitionner avec un journal mieux établi, mieux financé et avec des effectifs plus nombreux, tout en restant dans le même créneau de publication. Durant les sept années qui suivent le retour de La Presse, le Journal de Montréal ne réussit pas à atteindre le seuil des profits et doit donc être tenu à flots par les recettes des autres journaux de la compagnie8.

L’établissement d’une concentration verticale

Alors propriétaire des moyens d’édition et d’impression, M. Péladeau décide de fonder son propre réseau de distribution de Messageries Dynamiques9. Ainsi se dessine une forme d’intégration verticale, soit le fait de détenir la production de plusieurs phases d’un même produit médiatique10. Il ne lui manque que le contrôle de la production du papier, ce qu’il réussira à faire plusieurs années plus tard avec l’acquisition de la papetière Donohue en 1987.

Acquisition de la papetière Donohue

Dans une volonté de vouloir augmenter le tirage de ses journaux, Pierre Péladeau voit, dans l’achat de la papetière Donohue, une opportunité intéressante. C’est le début de l’aventure de Québecor dans le monde du papier. L’intention derrière cette acquisition par Pierre Péladeau et son associé Robert Maxwell était de « garder le contrôle sur le produit final »11. Cette acquisition ne s’est pas faite sans l’aide du gouvernement libéral de l’époque. Le gouvernement de Robert Bourassa, qui détenait 56 % de la papetière, cherchait à privatiser la compagnie, mais souhaite la céder à une compagnie québécoise12. Le 18 février 1987, le gouvernement Bourassa accepte l’offre de 320 millions de dollars du consortium formé de Péladeau et Maxwell pour devenir propriétaire de la papetière Donohue13. Québecor devient alors propriétaire de leurs moyens de production. La papetière est finalement revendue à Abitibi-Consolidated en 2000.

Québecor, premier imprimeur mondial

Une fois bien établi dans le domaine de l’édition et de la publication de journaux et de magazines au Québec et au Canada, Pierre Péladeau s’est vu diriger ses ambitions d’expansion vers l’imprimerie. Malgré l’influence représentée, l’édition des journaux ne permettait alors de générer que 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Québecor s’implante sérieusement dans le milieu de l’impression aux États-Unis en 1990 avec l’achat de Maxwell Graphics pour 510 millions de dollars, dont 115 millions étaient issus d’une contribution de la Caisse de dépôt et placement du Québec. En 1992, la division Imprimerie Québecor fait son entrée en bourse, ce qui facilite son implantation à l’international. La compagnie s’affirme ensuite outre-Atlantique avec l’acquisition des imprimeurs français Fécomme et Jean-Didier, ce second était alors le plus gros imprimeur du pays avec des titres prestigieux comme Paris Match, Le Figaro et L’Express. Ce qui certifie Québecor comme le géant de l’imprimerie, c’est l’acquisition de son rival World Color Press en 1999. La transaction est d’une valeur de 2,7 milliards de dollars et devient la plus importante de l’histoire du secteur. Pour marquer cette croissance importante, Imprimerie Québecor devient Quebecor World, le premier imprimeur commercial au monde14. Québecor décide alors de retirer le e accent aigu pour montrer ses ambitions internationales15.

La montée en bourse de l’action de Quebecor cause une euphorie au sein de l’entreprise. Celle-ci décide alors d’acheter le média torontois Sun Media pour 983 millions de dollars16. D’ailleurs, Sun Media avait des parts majoritaires du portail internet Canoë qui était le site de recherche le plus populaire du Canada anglophone. L’importance de l’entrée de cet acquis au sein de Québecor a été un des éléments qui a fait s’accélérer son virage multimédia17. À la suite de l’achat du groupe médiatique ontarien Osprey Media en 2007, Quebecor World devient le plus grand éditeur de journaux au Canada18. Cependant, en 2008, le marché de l’impression vit une crise et n’est plus ce qu’elle était auparavant. Quebecor World était à ce moment-là encore propriétaire de plusieurs imprimeries. La valeur de ses actions chute sous la barre des uns dollar et, en janvier 2008, l’entreprise se place sous la loi sur la faillite et l’insolvabilité au Canada et aux États-Unis19. C’est la fin de Quebecor World et le retour à Québecor avec son accent aigu.

Acquisition de Vidéotron

La compagnie de câblodistribution Vidéotron était déjà un fleuron québécois avant sa vente au groupe Québecor. Appartenant à la famille Chagnon, la compagnie était déjà établie dans la région de Montréal et de Gatineau. Déjà elle était épaulée par la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui l’a aidé à essuyer des pertes financières à maintes reprises20. L’entreprise cherche à ne pas se faire écraser par Bell, alors elle accepte une offre d’achat de Rogers Communications21. La Caisse de dépôt détenait, depuis 1971, 30 % des parts de Vidéotron, ce qui lui accordait un premier droit de refus sur toute offre de ventes qui pourraient subvenir22. Ainsi, lorsque la Caisse prend connaissance des pourparlers entre Rogers et André Chagnon, alors à la tête de Vidéotron, elle décide de ne pas appuyer cette vente. La raison ? La Caisse ne veut pas perdre une compagnie québécoise au profit d’un géant ontarien. La saga du rachat de Provigo par Loblaws est encore fraîche dans la mémoire de la Caisse23.

Pour la Caisse, s’il n’était pas en mesure d’empêcher la vente de Vidéotron, l’essentiel était que TVA reste au Québec. Rogers était alors réticent de ne pas avoir TVA d’incluse dans l’accord. La saga juridico-légale de la transaction dure environ cinq mois et se termine par l’achat de Vidéotron par Québecor et la Caisse de dépôt et placement du Québec. Québecor 1, 035 milliards de dollars comptants et la Caisse met, pour sa part, 2,2 milliards de dollars comptants24. C’est, à ce moment, le plus gros investissement dans une entreprise privée de la part de la Caisse. La part de Québecor s’élève à 54,7 % et à 45,3 % pour la Caisse. Québecor crée la nouvelle entité de Québecor Media pour officialiser son entrée dans la nouvelle économie. Un nouveau modèle d’affaires est né, la convergence de l’informatique, des médias et des télécommunications. Québecor devient un leader médiatique au Québec. L’entreprise compte maintenant avec l’accès à internet, la câblodistribution, les portails web (Canoë, par exemple), les quotidiens et le contenu télévisuel25.

Investissements en culture

En plus des journaux, revues, de la télévision avec TVA, de la téléphonie cellulaire et de la connexion au réseau internet et télévisuelle avec Vidéotron, l’empire Québecor s’est aussi démarqué en mettant un pied dans la distribution, production et organisation de contenu culturel.

D’abord, en 1995, Québecor devient actionnaire majoritaire d’Archambault, une entreprise de distribution de disques, de livres et d’instruments de musique26. Québecor se départit de ces magasins 20 ans plus tard, au profit de la chaîne de librairie Renaud-Bray.

Pour l’édition de livres, Québecor détient 18 maisons d’édition partagées sous les groupes ; Homme qui contient les Éditions de l’Homme, Petit Homme et Édition la Semaine notamment. Groupe Librex, qui contient entre autres les éditions Stanké, Trécarré et Libre expression et Groupe Ville Marie littérature, qui est reconnue pour Les éditions du Journal. Pour l’édition de manuels scolaires, Québecor détient aussi Les éditions CEC27.

En musique, l’empire médiatique couvre la production de disques avec Musicor disques, qui produit des artistes populaires comme Lara Fabian, Corneille, Kaïn et Marie-Ève Janvier. La distribution se fait avec Distribution Select, qui réunit plus de 600 maisons de disques et signe des ententes avec les plateformes de diffusion numériques les plus importantes28.

Québecor est aussi présent dans le milieu de la production cinématographique. En 2014, le groupe achète Vision Globale, la plus grosse entreprise de production et de location de matériel cinéma et télé au Canada, lors d’une enchère avec le groupe américain Clearlake Capital. Vision Globale avait obtenu les studios MELS, Cité du cinéma en 201229. Studios derrière la production de grands films américains, comme Arrival, The aviator, Catch me if you can, ou encore d’émissions de variétés québécoises, comme La Voix ou Star Académie30.

Québecor s’inscrit dans le domaine de l’organisation et gestion d’événements de grande envergure quand il prend la tête de Gestev, le groupe fondé en 1992 derrière le Festival Cigale, le marathon Je cours QC et le célèbre Igloofest.

Arrivée de l’agence QMI

L’agence de presse du groupe Québecor est une décision qui transforme la manière d’entrevoir l’information et son traitement. C’est une étape clé dans la convergence des produits au sein de l’empire Québecor. Cette agence lui permet de publier des textes dans différents produits de l’entreprise. Sa création n’est pas sans controverse. Le 22 avril 2007, Québecor décrète un lock-out au Journal de Québec. PKP est accusé, par le syndicat des journalistes du JDQ, lors du lockout, d’utiliser des méthodes qui constituent un viol de la loi antibriseurs de grève31. Notamment, en créant l’agence QMI, qui embauche des gens qui se font passer pour des journalistes de chez Canoë32. L’agence QMI est une réponse directe à la volonté de restructurer la compagnie dans une perspective de concentrer le capital sous le même toit. Un avantage qui plaît à PKP. Dans la théorie capitaliste, la concentration du capital et, par le fait même, la concentration des différents secteurs de productions permettent une viabilité des médias33. C’est un chemin qu’entreprend naturellement Québecor.

Québecor se retire du Conseil de presse

Le 30 juin 2010, une décision qui choque le monde des médias québécois se produit, Québecor se retire du Conseil de presse du Québec34. Le retrait de l’entreprise signifie aussi qu’il ne financera plus sa cotisation à l’organisme. Sa cotisation était alors chiffrée à 45 000 $ et son retrait fait que 40 % de l’information qui est consommée au Québec échappera aux décisions du tribunal journalistique35. La raison du retrait, selon PKP, est due aux décisions défavorables du conseil sur le JDM et le JDQ, qu’il juge injustes. Au passage, il critique fortement la décision du Conseil de vouloir porter un jugement sur les informations relayées dans les blogues.

Lors de notre entrevue avec l’ex-directeur de l’Information à Radio-Canada, Alain Saulnier, la décision de Québecor de se retirer du Conseil de presse s’inscrivait dans la critique que les médias avaient envers cet organisme, selon lui. Il n’était pas la formule idéale, manquait de jurisprudence. Bref, ce n’était pas un outil idéal à ce moment-là, probablement à cause d’un manque de financement, selon l’ancien journaliste.

Symboliquement, pour M. Saulnier, une telle décision laisse un précédent. « La symbolique, c’est qu’on ne veut pas, nous, être redevables sur le plan éthique à quelque autorité que ce soit, à quelque tribunal au-dessus de la mêlée qui peut intervenir sur nous », ajoute M. Saulnier.

Types et définition de concentration

Au Québec et plus largement au Canada, le phénomène de la concentration des médias ne désigne pas seulement que la présence importante de Québecor au sein du paysage médiatique. Dans un marché défini, une concentration de la propriété désigne le fait que « l’ensemble des entreprises appartient à seulement quelques groupes »36. Ainsi, les principaux acteurs de la concentration des médias au Québec sont le groupe Québecor de la famille Péladeau, duquel nous avons déjà détaillé les nombreuses acquisitions, et le groupe Power Corporation de la famille Desmarais, qui a longtemps détenu La Presse et les différents quotidiens régionaux qui font dorénavant partie des Coops de l’information. Le Soleil, Le Nouvelliste, etc. À eux deux, ces groupes ont longtemps possédé la quasi-totalité de la presse écrite québécoise.

Le groupe Québecor est un cas intéressant, parce qu’il correspond à une grande partie des termes employés pour définir des situations de concentration. D’abord, il constitue une concentration horizontale, puisqu’il possède plusieurs médias du même genre, notamment des journaux37. Pour ce qui est de la concentration verticale, elle a déjà été expliquée plus tôt dans ce document, lorsqu’il était question de l’acquisition de la papetière Donohue. Elle consiste en un groupe ou une entreprise qui domine plusieurs phases d’un processus de production38. Le groupe fait aussi figure de concentration croisée ou mixte, puisqu’il possède des activités dans au moins deux secteurs médiatiques39, par exemple, la télévision et les journaux. Ensuite, la définition la plus imposante, celle de l’intégration multisectorielle, plus connue sous le nom de conglomérat. Dans ce cas, Québecor doit détenir des médias ainsi que des compagnies qui œuvrent dans un autre domaine, soit au choix : les télécommunications avec Vidéotron, la distribution de journaux avec Messageries Dynamiques ou les loisirs avec le Groupe Archambault, etc.

Avantages de la concentration

Les avantages souvent décriés pour une concentration de capital et de produits culturels sont les économies d’échelle et la convergence de tous les services connexes (Ressource humaine, service de paie, l’organigramme administratif, etc.) sous un même toit. Les dirigeants de Québecor affirment qu’une telle concentration permet de pérenniser les sources de revenu et de leurs activités, de concentrer les efforts de l’entreprise sur la recherche et l’enquête journalistique40. Un portefeuille diversifié dans les produits médiatiques permet aussi d’atteindre un nombre élevé de citoyens-consommateurs41.

Dans le cas de Québecor, l’acquisition et la fusion de différents moyens de productions et de produits culturels au sein de son entreprise renforcent sa présence dans l’imaginaire québécois. « L’entreprise peut désormais diffuser des contenus — informationnels et culturels — et faire valoir certaines de ses marques sur un grand nombre de plateformes. »42. Pour Michel Therrien, producteur des émissions à vos affaires, La TVA 22 h, entre autres, la centralisation du groupe Québecor rend le tout plus efficace : « plutôt que de produire 15 fois du contenu, on fait un contenu qu’on diffuse sur 15 plateformes ». Ainsi, on remarque que plusieurs chroniqueurs du JDM peuvent aussi apparaître à LCN ou à QUB radio. Si le contenu est écoulé sur toutes les plateformes, il en va de soi pour les chroniqueurs.

Ainsi, le commentariat politique et social et l’opinion prennent une place grandissante sur la bande FM QUB radio et sur la chaîne spécialisée LCN. Pourquoi une telle place au commentariat et à l’opinion ? Pour Michel Therrien la réponse est simple : « L’opinion génère de la nouvelle. ».

Un bon exemple de l’autopromotion et de la déclinaison du produit sur toutes les plateformes de Québecor est l’émission de variété Star Académie. Si elle est, avant tout, présentée en variété le dimanche, un produit connexe (la quotidienne) est présenté en semaine. Déjà deux déclinaisons du même produisent. Ensuite, la couverture de l’émission est assurée par les deux grands quotidiens de Québecor (JDM et JDQ), par le magazine 7 jours, qui produit des articles et des capsules vidéos dans son magazine et ses plateformes sur les réseaux sociaux respectivement. La plateforme web TVA + permet de rattraper le contenu manqué au cours de la semaine. La vente et la production de produits dérivés sont bien sûr prises en charge par une société interne. L’autopromotion est au cœur de la stratégie interne de l’entreprise.

Désavantages de la concentration

Les médias jouent un rôle important dans la démocratie, celui d’informer les citoyens et de faciliter la rencontre de différentes idées et opinions. Dans le cas d’une concentration médiatique, l’objectif est dirigé par des intérêts de rentabilité économique et il s’éloigne donc de son but premier dans la société démocratique. Le rapport final d’un Comité conseil sur les effets de la concentration des médias au Québec, dirigé en 2003 par Armande St-Jean, Ph. D. exprime bien la matérialisation de ce principe : « plus un média est sujet à des objectifs de profits, plus les pratiques journalistiques professionnelles tendront à être remplacées par un “journalisme de marché”. Les annonceurs ne recherchent en effet pas un journalisme de haute qualité, mais un journalisme “de la qualité requise pour rejoindre le public ciblé”. L’objectif du journalisme de marché n’est pas d’informer, mais de satisfaire les consommateurs visés. »43

Lorsque plusieurs médias sont sous l’égide d’une même compagnie, ils pourront plus facilement mettre de l’avant du contenu qui se rapproche de sa ligne éditoriale. Ainsi, on peut voir des répercussions sur la variété des opinions exprimées, sur le type de contenu mis de l’avant et des thèmes abordés, sur le type d’analyse qui sera faite d’un sujet particulier, etc44.

La fin du 20e siècle: l’ère du numérique qui a tout fait basculer

L’empire de Québecor subit une onde de choc en 1999. Ce géant de l’imprimerie à l’échelle mondiale a perdu son fondateur, Pierre Péladeau, comme mentionné plus haut. Son fils, Pierre-Karl Péladeau, a ensuite repris les rênes. Le problème: Quebecor était à l’aube d’une révolution numérique inégalée et il n’était pas prêt.

Alors une des actrices principales dans le monde de l’imprimerie, la santé générale de la compagnie était à son comble. Québecor avait une bonne santé financière, surtout à la suite de l’acquisition de l’importante imprimerie américaine World Color Press, qui a d’ailleurs motivé l’adoption du nouveau nom Quebecor World.

Cependant, toutes les pratiques avec lesquelles l’entreprise québécoise avait fait fortune allaient être révolutionnées à jamais. La presse écrite, la télévision, la radio, les publicités: de la manière de consommer le contenu, à la manière de le produire, la compagnie médiatique qu’était Quebecor a dû se réinventer (comme tous les médias du monde d’ailleurs).

L’arrivée des GAFAM

En 1999, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a décidé de se pencher vers l’essor du monde numérique. Il a donc ouvert les valves, permettant aux grandes entreprises américaines de s’installer au Canada, sans condition ni restrictions45. Véritable cheval de Troie, les compagnies comme YouTube, Netflix, Facebook, puis Twitter (maintenant X) et Amazon sont venus coloniser numériquement le Canada.

Alain Saulnier, ancien directeur de l’information à Radio-Canada et auteur de plusieurs essais, a fait part, lors d’une entrevue pour ce projet, que cet éclatement dans le monde des communications était prévisible. Il a ajouté que Quebecor, comme tous les autres grands médias qui œuvrent dans le milieu depuis longtemps, n’a pas adopté les mesures nécessaires afin de se préparer au virage. D’ailleurs, il considère que, de 1999 à 2023, des mesures concrètes auraient dû être mises en place par le gouvernement et le CRTC afin de protéger l’intégrité et l’indépendance numérique du Québec. Pourtant, rien n’a été fait avant la loi C-11 sur la radiodiffusion en 2023.

Avant, la situation était différente. À l’époque où TVA était la plus grosse chaîne télévisée d’information, suivie de Radio-Canada et d’autres petites chaînes, la culture de la télévision était tellement ancrée dans les mœurs de la société québécoise que personne ne croyait qu’un jour, ce mode de communication serait révolu, ainsi que tous les autres de l’époque.

« On s’énervait parce que Québecor contrôlait TVA, contrôlait Vidéotron, contrôlait le Journal de Montréal, le Journal de Québec. On avait raison aussi, et on a encore raison de s’inquiéter de cet immense pouvoir que détient PKP », explique l’ancien directeur de l’information. La concentration des médias n’est toutefois pas une préoccupation née d’hier. Il met l’accent sur ce qui est pour lui le réel danger: les géants numériques américains. « Tous les médias se sont trouvés tout à coup confrontés avec une situation où ils allaient être marginalisés complètement », dit M Saulnier.

Avec la montée en popularité de Google et de Facebook, Québecor a perdu 80 %46 de ses revenus provenant des publicités numériques. Par exemple, à la place de faire un cahier dans Le Journal de Montréal, les compagnies se tournaient vers ces géants américains qui leur offraient une bien meilleure visibilité pour bien moins cher. De cette manière, le modèle d’affaires qui s’appuyait sur le revenu publicitaire ne fonctionnait plus comme avant.

« En une décennie, les dépenses en publicité au Canada sont passées de 12 milliards de dollars à près de 20 milliards. Or, les médias traditionnels n’ont pas du tout profité de cette croissance fulgurante », mentionne le journaliste Étienne Paré dans un article pour Le Devoir. Dans ce même article, il explique que c’est plutôt le contraire: le ¾ des annonceurs ont quitté les médias traditionnels pour aller vers Facebook et Google.

Alain Saulnier ajoute à ces statistiques que « l’odieux », c’est que les montants dépensés dans de la publicité peuvent être déduits des rapports d’impôt de la compagnie. Donc, par exemple: Ameublement Tanguay débourse 200 000$ pour une campagne de pub qui offre 20% sur les achats pendant la semaine de Pâques. Les conseillers en marketing proposeront à cette compagnie de faire la publicité sur TikTok et Instagram, pour rejoindre les jeunes qui veulent se meubler à faible coût. « Il va pouvoir bénéficier de 35 % de réduction de déduction fiscale s’il fait de la publicité, même si sa publicité est destinée à des plateformes étrangères, il peut quand même bénéficier de rabais. Il n’y a pas aucune loi qui enlève ça », déplore M Saulnier.

Un autre élément clé dans le tournant dans l’économie de l’entreprise, c’est la dégringolade boursière du secteur des nouvelles technologies qui a causé une dévaluation importante de Québecor Media47. On parle d’une dévaluation de 40% sur le placement de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans Québecor Media48. L’industrie des télécommunications chute de 46% sur le Nasdaq49. Une chute que Québecor n’a pas su prévoir. Elle suit un moment charnière dans la formation de l’empire: l’achat de Vidéotron.

Québecor contre attaque…ou du moins essaie

Voyant bien que le Journal de Montréal et le Journal de Québec ne faisaient plus autant d’argent, allant de même pour TVA, Québecor a dû faire volte-face. La nouvelle acquisition, Vidéotron, était le nouveau cheval de bataille. Avec la montée de l’hyperconnectivité, tous les ménages québécois se munissent désormais d’un réseau wifi. Ils devaient donc passer par un fournisseur, là où Vidéotron entrait en jeu50.

En entrevue, Alain Saulnier explique que, bien qu’aujourd’hui Vidéotron ne rapporte plus autant qu’avant, il n’en est pas moins que cette filiale reste importante dans les profits de l’entreprise. En compétition avec Bell et Rogers, par exemple, Vidéotron se place comme intermédiaire. Aussi, il essaie de se réinventer comme il peut afin de faire concurrence à Amazon Prime, Crave, et Netflix avec des offres comme Illico+. Plusieurs millions de dollars ont été injectés dans la numérisation et la modernisation du contenu51.

M Saulnier a également soulevé un point majeur dans la réponse de Québecor face aux GAFAM: la convergence. « Ils ont développé leur propre modèle. Ils ont réduit leur personnel », explique-t-il. L’entreprise a donc centralisé tous ses effectifs sous un seul toit, permettant ainsi à un individu de faire plusieurs types de journalisme, par exemple. « Tout le monde est utilisé au maximum », selon Alain Saulnier.

De la convergence est né le vedettariat. Cette idée de présenter les mêmes personnalités pour en faire des icônes dans tous les médias de Québecor. Voici donc l’explication de l’ancien journaliste concernant ce sujet particulier: « [le vedettariat]fait partie de la stratégie. Quand tu as quelqu’un que tu mets sur toutes les plateformes, il est évident qu’il va être plus connu que quelqu’un qui n’est pas sur toutes les plateformes. Richard Martineau est devenu une vedette parce que, non seulement, il écrivait dans le journal de Montréal, mais aussi, il était animateur à LCN à l’époque. Il s’est promené un peu partout. Mais après ça, Québecor puis PKP ont décidé de rapatrier tout le monde en disant qu’ils ne travaillaient plus ailleurs. C’est comme ça que tout le monde circule dans ce cube ou ce cercle fermé des entreprises de Québécois. C’est ça qu’on pourrait dire que le modèle d’affaires d’aujourd’hui se base [en partie]sur la surutilisation des mêmes personnalités. En plus, c’est que le discours de droite les a aussi contaminés.»

En bref, les revenus publicitaires ont nettement diminué, tout comme les effectifs. Pour survivre, Québecor a dû se réinventer et a misé sur la convergence des différentes parties de la compagnie, ce qui implique que les employés sont plus polyvalents à travers les différentes branches de Québecor.

Les dangers qui nous guettent

L’invasion des GAFAM est extrêmement inquiétante, selon plusieurs experts. Pour Alain Saulnier, le Canada est devenu le 51e État des États-Unis depuis qu’ils se sont installés au pays de manière numérique: « La souveraineté numérique du Canada, on l’a perdue, elle appartient aux Américains. Si, demain matin, il y avait une invasion pour envahir le Canada, le gouvernement serait pris pour utiliser Facebook et puis le réseau X pour dire “aux armes citoyens.” Ça ne marche pas, donc. »

Depuis leur arrivée, les médias traditionnels québécois ont de la difficulté à survivre, ce qui représente un risque pour notre démocratie, explique Alain Saulnier. « Nous sommes désormais confrontés à une crise médiatique sans précédent, dans laquelle des conflits politiques inattendus surgissent. Jamais on n’aurait pensé que nos alliés de toujours allaient nous revenir en pleine gueule, c’est très inquiétant », se désole-t-il.

Le monopole de la sphère médiatique par les Américains est une menace imminente pour l’indépendance du Canada, selon lui. Toujours est-il que le gouvernement ne semble pas prendre action, par peur ou par stratégie?

Dans ses livres, M Saulnier présente deux pistes de solutions. La première étant de redéfinir le rôle des médias traditionnels, comme les journaux. Offrir du meilleur contenu, plus exclusif, du journalisme de meilleure qualité, une manière nouvelle de présenter l’information. La deuxième est d’établir une nouvelle forme de propriété des médias. Il donne en exemple Le Devoir, qui tente tant bien que mal de survivre.

Bien sûr, il croit que, dans un monde idéal, le Canada devrait s’affranchir complètement des É-U, mais il reste conscient que ce n’est pas réaliste à l’heure où nous sommes rendus.

- Pierre DUBUC, PKP dans tous ses états, Montréal, Les éditions du Renouveau québécois, 2015, p. 18. ↩︎

- P. DUBUC, ibid., p. 18.

↩︎ - Jean CÔTÉ, Le vrai visage de Pierre Péladeau, Montréal, Stanké, 2003, p. 52-53. ↩︎

- J CÔTÉ, ibid., p. 52-53.

↩︎ - BRAULT, Julien. Péladeau, une histoire de vengeance, d’argent et de journaux, Montréal, Québec Amérique, (2008), p. 63-64. ↩︎

- P. DUBUC, op. cit., p. 19. ↩︎

- BRAULT. J, op. cit., p. 79. ↩︎

- BRAULT. J, ibid., p. 80-84. ↩︎

- BRAULT. J, ibid., p. 82.

↩︎ - PILON, Alain et PAQUETTE, Martine. Sociologie des médias du Québec ; de la presse écrite à internet, Montréal, Fides éducation, (2014), p. 177. ↩︎

- BRAULT. J, ibid., p. 148.

↩︎ - BAnQ numérique, « Acquisition par Québecor de la papetière Donohue », BAnQ numérique, https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/evenements/ldt-1087, (page consultée le 27 mars 2025). ↩︎

- Yvon LABERGE, « Donohue passe aux mains de Quebecor », La presse, 1987-02-19, Collections de BAnQ, (page consultée le 27 mars 2025). ↩︎

- BRAULT. J, op. cit., p. 152-155. ↩︎

- P. DUBUC, op. cit., p. 17. ↩︎

- P. DUBUC, ibid., p. 21-22. ↩︎

- BRAULT. J, op. cit., p. 227. ↩︎

- P. DUBUC, ibid., p. 22.

↩︎ - P. DUBUC, ibid., p. 22. ↩︎

- Mario PELLETIER, La Caisse dans tous ses états, Montréal, Carte blanche, 2009, p. 270.

↩︎ - P. DUBUC, op. cit., p. 25 ↩︎

- M. PELLETIER, op. cit., p. 270.

↩︎ - M. PELLETIER, Ibid., p. 269. ↩︎

- M. PELLETIER, Ibid., p. 282. ↩︎

- M. PELLETIER, Ibid., p. 280. ↩︎

- CLOUTIER. Mario. Archambault passe aux mains de Québecor, Le Devoir, (1995, 21 oct). p. 1C. ↩︎

- Site web de Québecor, section Activités sous section Livres. (Page consultée le 27 mars 2025) ↩︎

- Site web de Québecor, section Activités sous section Musique. (Page consultée le 27 mars 2025) ↩︎

- DÉCARIE, Jean-Philippe. Québecor acquiert Vision Globale, La Presse, (2014, 26 oct.). https://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201410/26/01-4812716-quebecor-acquiert-vision-globale.php#, (Page consultée le 27 mars 2025). ↩︎

- Site web de Québecor, section Activités sous section MELS. (Page consultée le 27 mars 2025). ↩︎

- P. DUBUC, op. cit., p. 40. ↩︎

- P. DUBUC, Ibid., p. 41. ↩︎

- RABOY, Marc. Les médias québécois : Presse, radio, télévision, inforoute, 2e édition, Québec, Gaëtan Morin éditeur, 2000, p. 78-79.

↩︎ - Stéphane BAILLARGEON, «Quebecor se retire du Conseil de presse », 30 juin 2010, Le Devoir, https://www.ledevoir.com/culture/medias/291785/quebecor-se-retire-du-conseil-de-presse, (Page consultée le 27 mars 2025).

↩︎ - BAILLARGEON, loc. cit,.

↩︎ - PILON, Alain et PAQUETTE, Martine. Sociologie des médias du Québec ; de la presse écrite à internet, Montréal, Fides éducation, (2014), p. 175. ↩︎

- PILON, Alain et PAQUETTE, Martine, Ibid., p. 176. ↩︎

- PILON, Alain et PAQUETTE, Martine, Ibid., p. 177. ↩︎

- PILON, Alain et PAQUETTE, Martine, Ibid., p. 177. ↩︎

- Renaud CARBASSE, « « Du solide et du concret » : concentration de la propriété et convergence journalistique au sein du groupe Quebecor Média », 6 janvier 2011, Canadian journal of communication, https://doi.org/10.22230/cjc.2010v35n4a2381, (page consultée le 27 mars 2025). ↩︎

- CARBASSE, loc. cit,. ↩︎

- CARBASSE, loc. cit,. ↩︎

- SAINT-JEAN, Armande . (2003, janvier). Les effets de la concentration des médias au Québec : problématique, recherche et consultations. (Tome 2) [Rapport du comité conseil]. Archives numériques BANQ. p. 22. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/42272?docref=lesSrU8uekEA57fNd1uPhA, (Page consultée le 27 mars 2025). ↩︎

- PILON, Alain et PAQUETTE, Martine, loc, cit., p. 186. ↩︎

- SAULNIER, Alain. Tenir tête aux gérants du web, Montréal, Écosociété, 2024, p.283 ↩︎

- HORCHANI, S. (2010b). ANALYSE DES MODÈLES D’AFFAIRES DES MÉDIAS TRADITIONNELS FACE à LA MULTIPLICATION DES PLATEFORMES ÉLECTRONIQUES: CAS QUEBECOR MEDIA INC. [MÉMOIRE, Service des bibliothèques]. In UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL. https://central.bac-lac.gc.ca/.item?id=TC-QMUQ-3743&op=pdf&app=Library&is_thesis=1&oclc_number=757476494 . ↩︎

- M, PELLETIER, op. cit., p. 282. ↩︎

- M, PELLETIER, Ibid., p. 290. ↩︎

- M, PELLETIER, Ibid., p. 291. ↩︎

- A, SAULNIER, op. Cit., p. 152. ↩︎

- Quebecor lance une opération numérisation. (2007, 8 mai). La Presse. https://www.lapresse.ca/affaires/economie/200901/06/01-678378-quebecor-lance-une-operation-numerisation.php, (Page consultée le 27 mars 2025). ↩︎

Bibliographie

Baillargeon, S. (30 juin 2010). Quebecor se retire du Conseil de presse du Québec. Le Devoir. https://www.ledevoir.com/culture/medias/291785/quebecor-se-retire-du-conseil-de-presse.

BAnQ numérique. Acquisition par Québecor de la papetière Donohue. BAnQ numérique. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/evenements/ldt-1087.

BRAULT, Julien. Péladeau, une histoire de vengeance, d’argent et de journaux, Montréal, Québec Amérique, (2008), 284 p.

CARBASSE, RENAUD. « Du solide et du concret » : concentration de la propriété et convergence journalistique au sein du groupe Quebecor Média », Canadian journal of communication, vol. 35, n°4, 2011, https://doi.org/10.22230/cjc.2010v35n4a2381.

Centre d’études sur les médias. (2023, 26 juin). Télévision – Centre d& # 039 ; études sur les médias. Centre D’études Sur les Médias. https://www.cem.ulaval.ca/economie/donnees-financieres/television/

CLOUTIER. Mario. Archambault passe aux mains de Québecor, Le Devoir, (1995, 21 oct). p. 1C.

CÔTÉ, Jean. Le vrai visage de Pierre Péladeau, Montréal, Stanké, (2003), 242 p.

DÉCARIE, Jean-Philippe. Québecor acquiert Vision Globale, La Presse, (2014, 26 oct.). https://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201410/26/01-4812716-quebecor-acquiert-vision-globale.php#

DUBUC, Pierre. PKP dans tous ses états, Montréal, Les Éditions du Renouveau québécois, (2015), 156 p.

LABERGE, Yvon. (1987, 19 février). Donohue passe aux mains de Quebecor. La presse. Collections de BAnQ.

Paré, É. (2024, 28 février). Les dépenses publicitaires explosent au profit des GAFAM. Le Devoir. https://www.ledevoir.com/culture/medias/808025/medias-depenses-publicitaires-explosent-profit-gafam?

PELLETIER, Mario. La Caisse dans tous ses états, Montréal, Carte blanche, (2009), 368 p.

PILON, Alain et PAQUETTE, Martine. Sociologie des médias du Québec ; de la presse écrite à internet, Montréal, Fides éducation, (2014), 280 p.

RABOY, Marc. Les médias québécois : Presse, radio, télévision, inforoute, Québec, Gaëtan Morin éditeur, (2000), 250 p.

SAINT-JEAN, Armande . (2003, janvier). Les effets de la concentration des médias au Québec : problématique, recherche et consultations. (Tome 2) [Rapport du comité conseil]. Archives numériques BANQ. p. 22. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/42272?docref=lesSrU8uekEA57fNd1uPhA

SAULNIER, Alain. Tenir tête aux gérants du web, Montréal, Écosociété, 2024, 283 p.

Site web de Québecor, section Activités sous section Livres. (Page consultée le 27 mars 2025) https://www.quebecor.com/fr/nos-activites/livres

Site web de Québecor, section Activités sous section Musique. (Page consultée le 27 mars 2025) https://www.quebecor.com/fr/nos-activites/musique

Site web de Québecor, section Activités sous section MELS. (Page consultée le 27 mars 2025) https://www.quebecor.com/fr/nos-activites/mels