27 mars 2025 - Par Pomerleau, Constance - Catégorie : culture

Première femme à avoir présenté le Téléjournal de Radio-Canada, féministe engagée et animatrice de radio passionnée, Myra Cree s’est forgé une place dans l’histoire du journalisme québécois. Vingt ans après son décès, elle continue d’être un exemple de courage et de succès.

Par Constance Pomerleau, Maïka Thomson, Romy Clermont et Mélody Deveau

Ayant marqué les esprits avec sa présence à la télévision et à la radio, Myra Cree est une pionnière du journalisme féminin au Québec. Ses débuts à Radio-Canada, en 1973, en tant qu’animatrice radio puis à la télévision l’ont menée loin dans sa carrière. Elle a, entre autres, été la première femme à animer le téléjournal. Elle a également couvert des événements et a animé plusieurs émissions à succès. Son expérience lui a valu plusieurs prix et nominations, mais surtout, beaucoup de reconnaissance dans le milieu.

Le parcours de Myra Cree en est un qui mérite d’être découvert. Elle était une femme engagée, notamment dans le milieu autochtone et féministe, en plus d’être assumée dans ses valeurs et dans ses convictions concernant la religion et son homosexualité.

Ses racines

Née le 28 janvier 1937 dans la réserve autochtone d’Oka-Kanesatake, Myra Cree est la fille unique d’Ernest Cree et de Georgiana Johnson. D’origine mohawk, elle est issue d’une lignée de grands chefs, incluant donc son père et son grand-père, Timothy Arirhon.

Myra Cree a vécu son enfance dans un environnement trilingue. Sa première langue était l’anglais et seulement quelques rudiments du mohawk lui ont été transmis. C’est plus tard, lorsqu’elle étudie chez les sœurs de la congrégation de Notre-Dame, qu’elle apprend le français. C’est à partir de ce moment qu’elle développe son amour pour la langue française, langue qui deviendra plus tard son outil de travail, son « beau souci », comme elle le disait elle-même.

En 1963, Myra Cree épouse Jacques Bernier, un avocat, et ils ont quatre enfants ensemble dans les années 60 : Myra, Jacques, Martin et Isabelle. En 1969, Myra et Jacques sont victimes d’un accident de voiture, et ce dernier y perd la vie. À l’époque, Myra n’avait que 32 ans et devait élever quatre enfants seule. Elle retourne à Oka en 1970 et achète une maison avec Solange Gagnon, une journaliste scientifique qui sera sa conjointe pour les 36 prochaines années.

Les débuts d’une carrière récompensée

Après avoir passé deux années en enseignement, elle décide de se tourner vers le journalisme radiophonique en 1960. Elle fait ses débuts à la radio CKRS-Jonquière puis se lance à la télévision sur la chaîne de Sherbrooke, CHLT-TV. Cependant, la carrière dont le public se souviendra débute en 1973, l’année marquant son arrivée à Radio-Canada. Elle occupe à ce moment le poste d’animatrice radio.

Myra Cree se tourne ensuite vers la télévision, où elle participe à l’émission quotidienne d’informations Actualités 24 et au Téléjournal de Radio-Canada. De plus, elle devient la première femme attitrée à la lecture de ce bulletin de nouvelles, marquant un grand pas pour la place de la femme en journalisme télévisé.

« Elle avait plusieurs cordes à son arc. Elle va devenir la [première] tête d’antenne pour Radio-Canada, pour les nouvelles télévisées et, éventuellement, elle va même faire une émission sur la culture religieuse », atteste Maude Bouchard-Dupont, une journaliste qui a dressé un portrait de Myra Cree pour le Musée des mémoires montréalaises.

La journaliste poursuit sa carrière de façon polyvalente. Elle communique les résultats fragmentaires du scrutin en compagnie de Joël Le Bigot lors de la soirée des élections du 8 juillet 1974, elle anime l’émission d’information religieuse Second regard de 1978 à 1984 et elle partage le moment marquant d’avoir animé la couverture nationale de la visite du pape Jean-Paul II au Canada en compagnie de Gilles-Claude Thériault.

Entre-temps, elle gagne également des prix, notamment deux importants. En 1981, le prix Judith-Jasmin de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) lui est décerné pour l’émission radiophonique spéciale Choisir l’espérance. La journaliste porte également le titre de chevalière de l’Ordre national de Québec en 1995, un prix rendant hommage aux personnes d’exception soit par leurs créations, idées ou valeurs. C’est la plus haute distinction donnée par le gouvernement du Québec.

Malgré sa polyvalence, c’est à la radio qu’elle sort du lot. « C’est vraiment à la radio qu’elle va prendre ses ailes. Elle a animé la radio de nuit et les gens vont se souvenir d’elle, surtout pour ça », explique Maude Bouchard-Dupont. « Il pouvait y avoir trois personnes dans une salle, quand elle se mettait au micro, c’était une soirée de gala », ajoute son collègue de Terres en vues André Dudemaine.

L’impact de la crise d’Oka

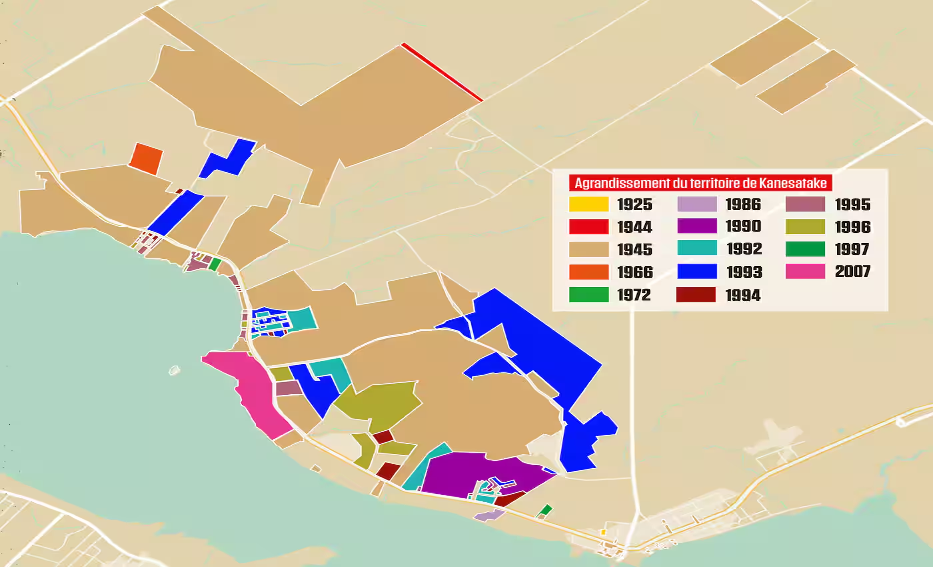

La Crise d’Oka où la Résistance de Kanesatake s’est déroulée au cours de l’été 1990 sur le territoire Mohawk de la collectivité de Kanesatake. Elle opposait les manifestants mohawks à la Sûreté du Québec (SQ), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l’Armée canadienne.

Les origines de la Crise d’Oka ou la Résistance de Kanesatake remontent à 1961, lorsqu’un terrain de golf est aménagé sur la pinède de Kanesatake, malgré l’opposition des Mohawks. En 1990, soit 29 ans plus tard, Jean Ouellette, le maire d’Oka annonce l’agrandissement du terrain de golf et la construction d’un complexe de maisons sur la pinède et sur le cimetière ancestral mohawk, sans consulter la bande de Kanesatake.

Afin d’empêcher le projet, les Mohawks de Kanesatake, de Kahnawake et d’Akwesasne construisent une barricade routière pour empêcher l’accès à la pinède et au cimetière. Les Mohawks de Kahnawake bloquent le pont Mercier en signe de soutien. Les manifestants ignorent deux injonctions ordonnant la levée des barrages routiers.

Le 11 juillet 1990, la SQ intervient et tente de s’emparer de la barricade utilisant des bombes lacrymogènes dans la foule de manifestants mohawks. Cependant, le vent envoie les gaz dans leur direction. Au cours de cet affrontement, le caporal Marcel Lemay perd la vie dans une fusillade. À ce jour, la SQ ne sait pas quel camp est responsable de la mort du caporal.

À la suite de cet incident, la GRC se joint à la SQ, mais les forces de l’ordre n’ont pas de succès à faire lever le barrage. Le 20 août 1990, l’Opération salon de l’armée canadienne remplace les policiers à la barricade de Kanesatake et au pont Mercier.

Onze jours plus tard, il reste seulement 40 manifestants mohawks au barrage routier de Kanesatake. L’armée démantèle alors la barricade. Le 24 septembre 1990, le premier ministre canadien, Brian Mulroney, promet de réaliser certaines demandes de militants mohawks, sans spécifier lesquelles. À la suite de cette annonce, la Crise d’Oka se termine le 26 septembre 1990.

La Crise d’Oka est un événement qui a bouleversé le quotidien de Myra Cree. « Elle avait été, évidemment, ébranlée et choquée par la crise d’Oka et surtout comment les Mohawks et sa communauté ont été impactées par ces événements-là. », raconte André Dudemaine. Il ajoute qu’il était important pour elle de rétablir les faits et les ponts en utilisant le dialogue sans abdiquer la souveraineté mohawk.

« Je croyais certaines cicatrices de mon enfance bien refermées, mais les “maudites sauvagesses” de mes années d’école me sont montées à la gorge », témoigne-t-elle lors d’une entrevue avec le journaliste Gilles-Claude Thériault à Second regard, à titre d’invitée cette fois.

L’événement lui rappelait les insultes portées sur elle lorsqu’elle était plus jeune en raison de ses origines autochtones. « À ce moment [les personnes autochtones] se faisaient traiter de tous les noms par les agents de la Sûreté du Québec. Ça, oui, elle en a beaucoup souffert. Mais elle avait une telle aura autour d’elle que les gens la respectaient, même sans la connaître », atteste André Dudemaine.

C’est pour cela qu’elle s’investit dans la crise en fondant le Mouvement pour la justice et pour la paix à Oka-Kanesatake, son lieu de naissance. Elle crée celui-ci afin de poser une négociation entre « ses concitoyens, frères et sœurs », car elle ne reconnaissait plus ceux-ci.

Une femme engagée et affirmée

En 1990, Myra Cree affirme ouvertement son homosexualité en entrevue à La Presse. Ayant eu auparavant quatre enfants avec son mari décédé dans un accident de voiture, elle passe le reste de sa vie avec sa compagne Solange et ses enfants. Avouer sa sexualité au grand public était un geste rare pour les personnalités publiques de l’époque, surtout pour les personnes LGBTQ+.

« Je pense qu’elle a ouvert des portes à beaucoup d’égards, notamment parce qu’elle était lesbienne. Elle avait fait son coming-out dans les années 1990, ce qui était quand même assez revendicateur à l’époque. C’était quelque chose qu’on ne faisait pas tant que ça à cette période-là. », atteste Maude Bouchard-Dupont.

Myra Cree était non seulement une femme affirmée, mais également engagée. Militante depuis toujours dans le milieu culturel autochtone, elle participe à plusieurs livres et séries télévisées promouvant ces valeurs, notamment À la recherche des Iroquoiens, Le calumet sacré et Les langues autochtones du Québec. Elle s’engage aussi dans le mouvement de la Fédération des femmes du Québec.

Myra Cree était également une iconoclaste connue. Bien qu’elle animait l’émission Second Regard, elle se montrait critique envers la religion. Elle n’hésitait pas à défendre discrètement ses valeurs laïques, féministes et d’égalité. Ses propos heurtaient parfois le clergé catholique. Notamment, alors qu’elle couvre la visite du pape Jean-Paul II en 1984, elle refuse de l’appeler « sa sainteté » ou « saint-siège », elle l’appelle plutôt Jean-Paul II et même Carole. Le 19 septembre 1984, après que le pape ait fait une apparition avec la gouverneure générale de l’époque, Jeanne Sauvé, Myra Cree répond à leur propos sur les ondes de Second Regard : « Si je ne craignais de me faire taxer d’irrespect, je dirais qu’ils forment un bien beau couple ». À la suite de ce commentaire, elle est suspendue de l’émission Second Regard pendant un mois, sans salaire.

La radio, un coup de foudre

En 1986, la réalisatrice Henriette Talbot offre à Myra Cree d’animer, L’humeur vagabonde une émission de radio musicale estivale, diffusée sur les ondes AM de Radio-Canada. À la fin de l’été 1986, L’humeur vagabonde perd son nom pour devenir De toutes les couleurs, une émission présentant des airs musicaux d’autour du globe. Elle animera cette émission pendant deux saisons.

C’est à la radio que le public découvre une autre face de Myra Cree, celle d’une femme drôle, chaleureuse et honnête. Elle surprend ses auditeurs avec un sens de l’humour qu’elle ne laissait jamais transparaître lorsqu’elle animait le Téléjournal.

« C’était vraiment un humour profondément réjouissant parce que c’était intelligent », partageait son collègue André Dudemaine.

Pour la journaliste devenue animatrice, la radio a été une opportunité de montrer, sans honte, sa véritable personnalité. « Je crois que tu fais de la radio telle que tu es, on ne s’invente pas un personnage », avait-elle annoncé en 1991 lors d’une entrevue au micro de l’émission En direct, animée par sa collègue Christiane Charette.

De 1987 à 1994, elle anime l’émission L’embarquement pour si tard, diffusée sur la chaîne culturelle de minuit à 3 heures. Rempli de commentaires humoristiques et honnêtes, Myra Cree se bâtit un public fidèle. Malgré son aise à s’adresser à un public, elle se décrivait comme une personne timide et casanière qui aimait les passe-temps plus calmes. Pour elle, être animatrice de radio lui correspondait parfaitement puisqu’elle pouvait combiner ses deux passions : causer et être assise.

En 1995, L’embarquement pour si tard prend le nom de L’embarquement. Myra Cree, Marie-Claude Sénéchal et Yves Bergeron animeront ensemble cette émission à vocation culturelle, diffusée en semaine à 16 h, jusqu’en 1998. Pendant ses trois ans au micro de L’embarquement, l’animatrice se démarque par ses commentaires intelligents sur l’actualité culturelle.

De 1999 à 2002, année de sa retraite, elle anime l’émission Cree et chuchotements. Sur cette émission, elle aborde parfois, mais fièrement, le sujet de son héritage mohawk. « Nous avons été et nous le serons toujours. Il n’est pas interdit de partager avec l’autre », a-t-elle déclaré à l’émission le 11 juin 2001.

Terre en vues

Vers 1991, peu après la Crise d’Oka, Myra Cree devient membre du conseil d’administration de Terres en vues, société pour la diffusion de la culture. Fondée en 1990 par André Dudemaine, Daniel Corvec et Pierre Thibeault, cette organisation a pour mission d’« arrimer la renaissance artistique et culturelle des premiers peuples au dynamisme culturel d’une grande métropole dans une perspective de développement durable basée sur l’amitié entre les peuples, la diversité des sources d’expressions comme richesse collective à partager et la reconnaissance de la spécificité des Premières Nations », selon le site WEB de l’organisation.

Terres en vues est responsable de l’organisation du festival Présence autochtone, un festival ayant lieu annuellement à Montréal. Celui-ci sert de découverte de films, de musique, de poésie, d’art visuel produits par des personnes autochtones. Myra Cree en faisait la promotion sur son émission Cree et chuchotements.

Féministe et fière de l’être

Non seulement impliqué dans le militantisme pour les autochtones, Myra Cree est aussi une figure se battant pour la cause féminine. Elle se joint notamment à la Fédération des femmes du Québec (FFQ) en 1991.

Cette fédération a été fondée en 1966 par Thérèse Casgrain, une réformatrice, féministe et politicienne québécoise, lors du congrès de fondation à Montréal. Encore à ce jour, le principal but de la FFQ est de lutter pour le droit des femmes. Myra Cree les rejoint dans le but de lutter pour l’égalité salariale entre les genres.

Au cours des années 1990 à 1992, le Canada traverse une récession économique importante marquée par une inflation majeure. En 1990, le taux de chômage du pays était de 8,1 %. En 1993, il a augmenté jusqu’à 11,4 %, soit une augmentation de 3,3 %. Au Québec, 20 % des ménages vivent dans la pauvreté. Cette récession a notamment eu de fortes répercussions sur les femmes de l’époque, principalement sur les mères monoparentales qui devaient subvenir aux besoins de leurs familles. Les femmes s’allient et marchent vers Québec pour faire savoir leurs revendications.

Myra Cree participe à la Marche Du pain et des roses, la marche des femmes contre la pauvreté qui s’étend sur 200 km et dure 10 jours. Cette marche organisée par Françoise David, la présidente de la FFQ à ce moment, avait été inspirée de la Marche pour les droits civiques de 1963 aux États-Unis. 800 femmes québécoises en provenance de Montréal, Longueuil et Rivière-du-Loup ont marché 20 km par jour dans la direction de Québec, là où il y a eu un rassemblement à l’Assemblée nationale le 4 juin 1995.

Myra Cree donne un discours le 2 juin 1995 lors de cette marche historique.

« La ronde des femmes ou la fronde des femmes ? Au gouvernement de choisir! » avait-elle déclaré d’un ton provocateur lors de celui-ci et qui a été préservé dans les archives de Radio-Canada. Il a été utilisé dans le reportage intitulé Pensée et engagement de Myra Cree.

Cet événement historique a accordé de nombreuses revendications à ses femmes qui ont marché. Elles ont obtenu : « une hausse du salaire minimum, des logements communautaires, une loi sur l’équité salariale [etc.] »

Étant la première femme à animer le téléjournal de Radio-Canada, Myra Cree a pavé le chemin pour un grand nombre de femmes après elle.

« Avoir une figure féminine, pour les jeunes femmes qui regardent ça, c’est une possibilité miraculeuse. […] Si les femmes sont mises de l’avant, ça va donner l’envie à d’autres femmes d’essayer de l’imiter, c’est certain », avait partagé Maude Bouchard-Dupont.

Une figure remarquable et mémorable

Myra Cree reste pendant 20 ans à Radio-Canada et devient une figure pionnière pour la télévision de cette chaîne. Se sentant à sa place dans ce domaine, elle détient une expérience de plus de 25 ans en radio et en télévision.

« Elle a toujours défendu la création et les artistes, car, pour elle, c’était quelque chose d’important. Elle avait un boulot formidable qu’elle faisait de manière admirable et, dans ce bain de culture et d’érudition, elle était comme un poisson dans l’eau, donc très heureuse », témoigne André Dudemaine.

Le 13 octobre 2005, Myra Cree s’éteint en raison d’un cancer du poumon. Elle perd la vie à Oka en compagnie de ses proches. À ce jour, elle est la seule femme autochtone à détenir une rue nommée en sa mémoire à Montréal.

« Elle est pour moi l’incarnation du service public. Elle est pour moi un exemple qu’on devrait toujours suivre », exprime l’ancienne collègue et meilleure amie de Myra Cree, Monique Giroux, sur le balado Aujourd’hui l’histoire animé par Maxime Coutié. Libre, honnête et dotée d’un sens de l’humour unique, elle n’a jamais cessé de faire la promotion de l’égalité, peu importe ce que les autres en pensaient. Malgré son absence, Myra Cree continue d’être une inspiration pour plusieurs.