27 mars 2025 - Par Vachon, Zoé - Catégorie : Médias

Par Justin Heendrickxen-Cloutier, Ariane Moreau, Chanya Sedion & Zoé Vachon

Journal ouvertement de gauche, syndicaliste et souverainiste, Québec-Presse a vu le jour dans l’effervescence de la Révolution Tranquille et des luttes syndicales en 1969 et s’est éteint cinq ans plus tard, en 1974, faute de fonds.

Le journal Québec-Presse fait partie d’une foulée de petits journaux indépendants des années 60. Fondé à la fin de la décennie, Québec-Presse surfe sur la vague d’engouement médiatique de l’époque, causée par la Crise d’octobre. « Les années 60 au Québec, c’est une époque de grande, grande effervescence politique et sociale », rapporte le professeur d’histoire au Collège Lionel-Groulx, Vincent Duhaime. Cette époque mouvementée, marquée par les tensions toujours grandissantes entre les États-Unis et l’Union soviétique, est aussi synonyme de croissance et de militantisme à travers l’Occident. « [C’est] une période qu’on peut comparer d’une certaine façon avec ce qu’on est en train de revivre avec l’élection de Donald Trump », déclare M. Duhaime, comparant les tensions internationales actuelles à celles de l’époque.

Malheureusement pour le journal, son public cible est trop précis et déjà occupé par des journaux plus sensationnalistes, comme le Journal de Montréal. Qui plus est, les années 70 sont marquées par une série d’échecs des années 60. Pour M. Duhaime, « les années 70, c’est la déprime, le mouvement indépendantiste n’a pas réussi à prendre le pouvoir, la crise d’Octobre c’était un choc, c’est une décennie plus morose », « une sorte de désillusion ».

Les mouvements de contestation deviennent de plus en plus radicaux et violents, comme en témoignent les actions du Front de libération du Québec (FLQ) en 1970, du groupe d’extrême gauche Tupamaros en Uruguay, des Brigades rouges en Italie ou encore de la lutte des Palestiniens qui s’intensifie.

D’autres journaux ont subi le même sort, comme le journal indépendantiste Le Jour, qui s’effondre en 1978 après seulement 4 ans de service. « Québec-Presse n’était pas une exception, ça arrivait à cette époque-là, des journaux presque mort-nés ».

Montagnes russes pour les médias

Dans une période difficile pour la diffusion d’informations, la crise d’Octobre propulse la popularité des médias au Québec, en particulier la radio et la télévision. Ce nouvel intérêt pour la presse contraste avec les années 1950. Ces dernières sont marquées par de nombreux conflits de travail chez les journalistes. Beaucoup d’employés de journaux qui voient leurs métiers menacés par les nouvelles technologies organisent des grèves, ce qui se traduit par une baisse de ventes à travers la province. Certains médias se tournent même vers le sensationnalisme pour faire fructifier les profits.

Sans l’information en continu d’aujourd’hui, les stations de radio, plus spécifiquement la station CKAC, diffusent les communiqués du FLQ (après les enlèvements et pendant la période de négociations, par exemple).

Tout au long de la crise, les journaux écrits suivent de manière assidue le développement de la situation. « C’était la première page des journaux tous les jours pendant cette longue crise », rapporte Vincent Duhaime. Malgré les différences éditoriales marquées entre les journaux, peu d’opinions sont mises sous presse quant au sujet controversé. Suivre la couverture des médias devient l’unique façon de se renseigner sur les événements au jour le jour.

L’épanouissement du Québec

Le Québec se souvient des années 1950 comme la fin du régime conservateur catholique de Duplessis, où « les institutions sont figées dans le temps », selon Vincent Duhaime. Le droit de vote provincial est accordé aux femmes en 1940, pendant le mandat d’Adélard Godbout, tandis que le fédéral l’avait accordé en 1918. Les institutions publiques, comme l’éducation et la santé, sont encore entre les mains de l’Église.

Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux pays occidentaux sont en plein baby-boom. Cette jeune et nouvelle population fait pression sur la société et les gouvernements; elle a besoin d’écoles et d’infrastructures.

Aux côtés des syndicats, les travailleurs et les jeunes sont parmi les plus importants contestataires du régime Duplessis. Tout au long des années 1950, la réponse policière aux grèves est vigoureuse, mais Duplessis meurt au pouvoir en 1959. Jean Lesage remplace l’ancien premier ministre controversé avec le slogan « C’est le temps que ça change! » et le but de faire de la province un état moderne, « de donner aux Québécois un outil pour leur épanouissement », explique Vincent Duhaime.

Entre 1960 et 1966, les réformes du gouvernement Lesage introduisent un système d’éducation nationale et un système de santé publique. Un système d’assurance maladie fait aussi son apparition et de nombreuses écoles sont construites; les polyvalentes et les cégep font leur début. Pour beaucoup, ce nouvel État québécois, maintenant fort et autonome, devrait gagner son indépendance.

L’indépendance à tout prix!

Le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) est fondé en 1960 avec l’ancien professeur de communications à l’UQAM, Pierre Bourgault, à sa tête. Il devient ainsi le premier parti indépendantiste. En 1967, l’ancien ministre de Jean Lesage, René Lévesque, quitte le parti libéral pour fonder le Mouvement souveraineté-association (MSA). Ce mouvement fusionne avec le Ralliement national (RN) pour devenir le Parti québécois en 1968. En juillet 1967, le président français Charles de Gaulle prononce la fameuse phrase « Vive le Québec, libre! » sur le balcon de l’hôtel de ville de Montréal.

Cet engouement pour l’indépendance québécoise ne parvient pas à convaincre une partie de la population, pour qui les changements ne sont pas assez rapides. Si la Révolution tranquille a changé quelques aspects de la société, les travailleurs québécois se sentent méprisés et sous-payés. Pour plusieurs, le Québec est encore « prisonnier du Canada ».

Le Front de libération du Québec (FLQ) voit le jour dès 1963, comme groupe extrémiste marxiste prônant l’indépendance de la province. Tout au long des années 1960, le groupe organise plusieurs attentats sous la forme d’attaques à la bombe, qui font un peu moins d’une dizaine de victimes « accidentelles ». Il se finance à coup de braquages de banque pour continuer de se procurer des armes. C’est un groupe « qui incarne les plus radicaux de la société québécoise », selon M. Duhaime.

Malgré ses actions violentes, le FLQ gagne en popularité. Le professeur d’histoire explique: « Dans les années 1960, beaucoup de syndicats et de Québécois trouvaient ça un peu sympathique, le FLQ. Même si c’était violent et qu’il y avait des attentats, comme ils ne ciblaient pas des gens, ils ne faisaient pas des assassinats, c’était comme des accidents les décès, on disait ‘dans le fond, le FLQ, ils sont un peu intenses, mais ils défendent le Québec’ ».

Toutefois, la petite organisation dépasse les limites après le kidnappage et l’assassinat du ministre du Travail Pierre Laporte en 1970.

En réponse à l’enlèvement et à la demande du gouvernement provincial et du maire de Montréal, Jean Drapeau, le gouvernement fédéral de Pierre Elliott Trudeau déclare la Loi sur les mesures de guerre. La mesure semble complètement insensée pour plusieurs, « sortir le canon pour tuer une mouche », dit M. Duhaime. D’autres argumentent qu’elle est nécessaire, puisque le FLQ serait potentiellement infiltré dans plusieurs secteurs de la société.

Donner à la gauche son journal

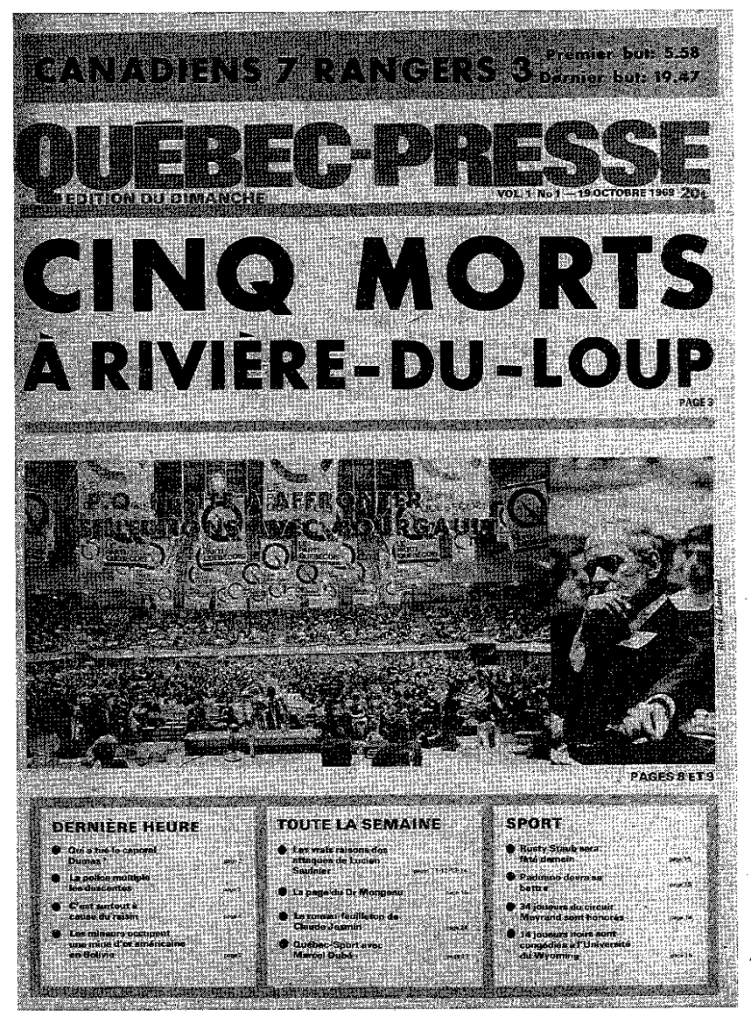

C’est dans ce contexte qu’est né Québec-Presse, hebdomadaire résolument de gauche et souverainiste qui publie son premier numéro le 19 octobre 1969.

Crédit : Québec-Presse, un journal libre et engagé (Jacques Keable).

La une de la première édition de Québec-Presse.

Dans le contexte de montée de revendications sociales et politiques des années 60, les syndicats s’inspirent des partis politiques et souhaitent se doter d’un journal qui partage leurs idéaux. Le positionnement plutôt antisyndical des principaux journaux de l’époque nourrit aussi cette volonté.

Selon l’auteur du livre Québec-Presse, un journal libre et engagé et ancien journaliste à Québec-Presse, Jacques Keable, le journal est né de la volonté d’avoir un média « voué à la défense et à la promotion des intérêts des classes populaires du Québec ».

La Confédération des syndicats nationaux (CSN), une des trois grandes centrales syndicales à l’époque, appuie Québec-Presse dès sa fondation. « La CSN considère que l’allure social et politique présente commande qu’il y ait une presse mieux articulée, une presse vigoureuse dans le domaine économique, social et politique. […] Nous avions constamment pensé à mettre au monde un journal de combat qui garderait une certaine liberté », explique Marcel Pépin, ancien président de la CSN, en 1969.

Dans les réunions précédant la création de Québec-Presse, l’équipe prévoyait un tirage de 100 000 exemplaires par semaine, un budget de 246 000$ pour la rédaction et un budget de 144 000$ pour l’administration, la publicité et la distribution du journal.

Le fonctionnement de Québec-Presse

Le journal est la propriété de l’Association coopérative des publications populaires, créée par plusieurs centrales syndicales, dont la CSN. Le conseil d’administration de Québec-Presse est élu en assemblée générale. Il a ensuite embauché un directeur général et une première cohorte de quatre journalistes.

Le conseil d’administration était composé de 15 personnes : trois journalistes, des représentants de la Corporation de d’enseignement du Québec (CEQ), la CSN et la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) et de la Fédération des Caisses d’économie.

Jacques Keable note que les enjeux financiers du journal prenaient une place démesurée dans les sujets discutés lors des assemblées générales, ce qui laissait peu de temps et d’énergie pour des affrontements entre le conseil et le comité de rédaction.

La liberté des journalistes est au cœur du projet. « Les journalistes auront la liberté de s’exprimer. Ils sont, au niveau de l’information, les premiers témoins. Je pense qu’ils sont les premiers autorisés à avoir une opinion », lance le rédacteur en chef de Québec-Presse, Jacques Guay, quelques semaines avant la parution du premier numéro. Cette valorisation du travail journalistique, cette indépendance et cette liberté, notamment dans le choix de sujets traités, attirent de nombreux journalistes.

Dans la salle de rédaction, Québec-Presse fonctionnait de façon auto-gestionnaire. Les journalistes étaient responsables de l’entièreté de la création du journal, et décidaient du contenu. Ils étaient syndiqués dès le lancement de Québec-Presse, mais n’ont signé de convention collective qu’en avril 1974, l’année de la faillite du journal.

Indépendance des centrales syndicales

Bien que Québec-Presse soit né dans les milieux syndicaux et financé principalement par les grandes centrales syndicales, il tentait de maintenir son indépendance. La liberté professionnelle des journalistes, qui comprend la critique des syndicats si elle est justifiée, est inscrite dans la déclaration de principes de Québec-Presse.

Québec-Presse ne s’est pas gêné pour critiquer les syndicats, toujours avec une approche de gauche correspondant à sa ligne éditoriale. Pendant un conflit entre des employés de la CSN et de la FTQ-Construction sur le chantier de la Baie James en 1974, Québec-Presse a publié une lettre d’un ingénieur, Simon Paré, qui déplorait l’état du syndicalisme québécois.

Simon Paré écrit : « Il y a donc là trois forces qui s’épaulent : les partis réactionnaires qui ont besoin de fiers-à-bras, les capitalistes qui veulent des syndicats corrompus et les syndicats corrompus qui ont besoin de la protection tacite du pouvoir pour survivre ».

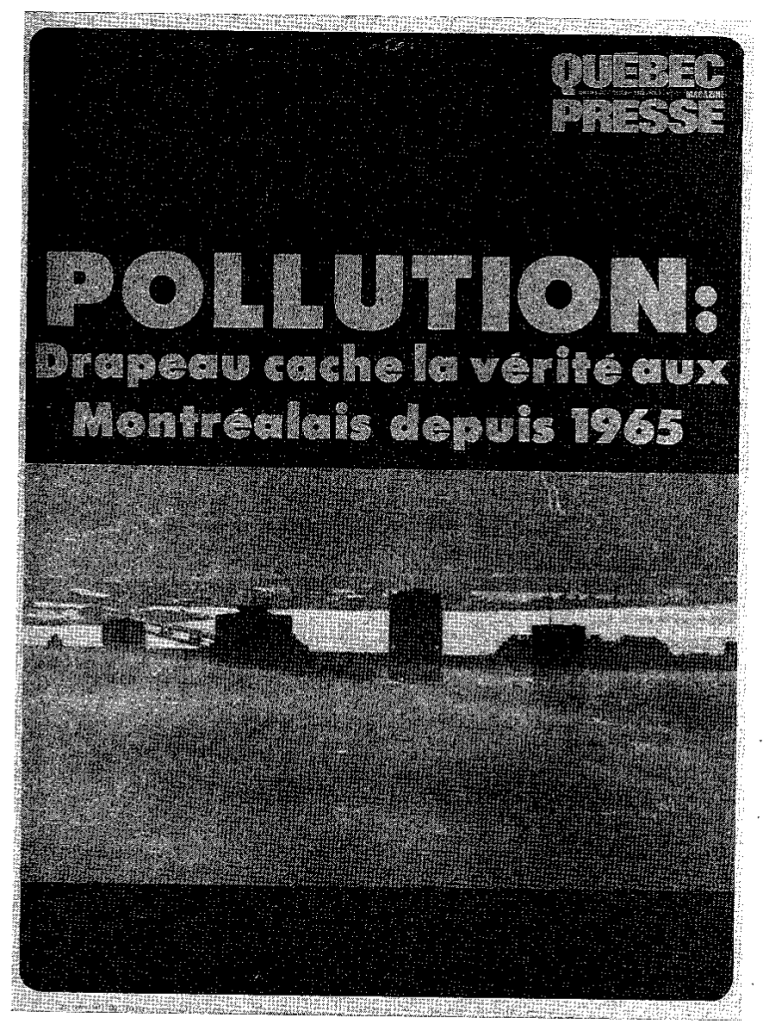

Crédit : Québec-Presse, un journal libre et engagé (Jacques Keable).

Un exemple d’un dossier critique des syndicats, publié le 19 novembre 1972.

Par ailleurs, l’ancien président de la CSN Marcel Pépin déplorait, après la disparition de Québec-Presse, que le journal fondé par les syndicats ait accordé autant d’attention aux conflits syndicaux.

Le contenu

Visant principalement les travailleurs et les ouvriers, Québec-Presse veut être le « contrepoids des grands médias de l’époque », comme Le Devoir, La Presse ou le Journal de Montréal. Le contenu se veut populaire, traitant de faits divers et de sport.

Le journal était également connu pour ses dossiers hebdomadaires et ses enquêtes touchant des sujets sociaux, politiques ou économiques engagés.

« Le Journal de Montréal de gauche », comme l’appelle l’historien Jonathan Livernois, a une volonté de journalisme d’enquête appuyé. Cet élément est, selon lui, « le plus gros héritage de Québec-Presse ». Les journalistes possédaient beaucoup de temps pour produire des enquêtes profondes sur le gouvernement de Robert Bourassa ou sur certains sujets oubliés, comme les accidents du travail.

Un de ces dossiers, qui n’était peu ou pas couvert par les autres médias québécois, est le « déclubage » des territoires de chasse et de pêche du Québec, souvent privatisés et possédés par de riches américains.

L’hebdomadaire s’est aussi intéressé à plusieurs sujets assez avant-gardistes à l’époque, comme la pollution et le droit à l’avortement. Leur chroniqueur médical, Dr Serge Mongeau, a avoué, dans les pages du journal en 1970, avoir référé des patientes à des médecins pratiquant des avortements. Le sujet a fait les manchettes de l’hebdomadaire à deux reprises en 1973.

Crédit : Québec-Presse, un journal libre et engagé (Jacques Keable).

À la une de Québec-Presse le 11 octobre 1970 : la pollution à Montréal.

Crédit : Québec-Presse, un journal libre et engagé (Jacques Keable).

Le 21 juin 1970, l’avortement fait la une de Québec-Presse.

Québec-Presse ne se cache pas de vouloir attirer un large public. Questionné sur le risque d’entrer dans le sensationnalisme, le rédacteur en chef Jacques Guay pense qu’il n’est pas nécessaire pour amener beaucoup de lecteurs. « [Pour avoir un grand tirage], il faut rapporter des faits de façon compréhensible. Il n’y a aucun sujet qui ne puisse pas être compris par tout le monde », explique-t-il à Denise Bombardier en 1969. Il ajoute également qu’« il n’y a aucun sujet qui est moins important [qu’un autre] et donc qu’il est essentiel de porter une attention particulière aux sujets qui touchent « réellement » les gens, sans porter un jugement ou classifier les informations de masse comme secondaires.

Bien « ploggés »

Le positionnement à la gauche et le respect pour la mission des syndicats qu’avait Québec-Presse lui donnaient aussi un accès particulièrement intéressant à des sources et des intervenants qui étaient réticents à intervenir dans les autres médias, comme le FLQ ou les centrales syndicales.

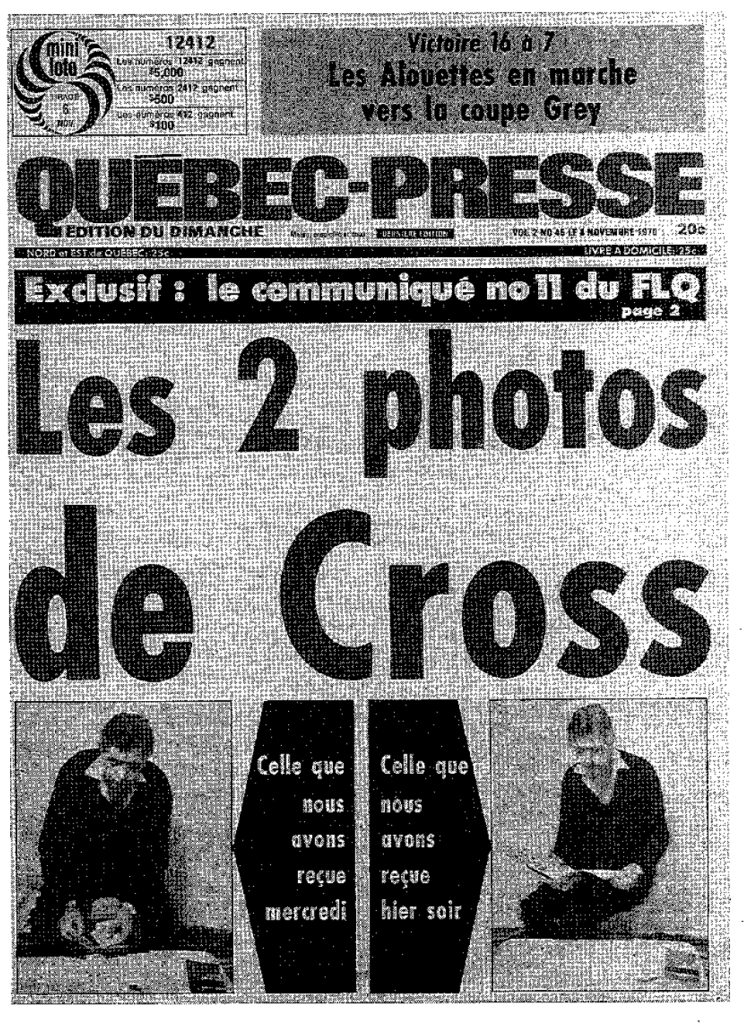

Québec-Presse a connu son plus gros tirage d’environ 50 000 exemplaires lors de la crise d’Octobre. Il a reçu plusieurs exclusifs de la part de sources membres du FLQ.

Crédit : Québec-Presse, un journal libre et engagé (Jacques Keable).

Québec-Presse a reçu la première photo de James Cross après son enlèvement par le FLQ.

L’hebdomadaire a d’ailleurs dû clarifier son positionnement quant aux actions du FLQ, disant supporter ses objectifs, mais pas la violence avec laquelle le FLQ cherchait à les atteindre. Le journaliste Gérald Godin et le collaborateur de Québec-Presse Louis Fournier ont été brièvement emprisonnés pendant la crise.

Leurs connexions au sein des syndicats leurs ont aussi permis de couvrir de façon exhaustive la grève du Front commun de 1972, qui a mené à l’emprisonnement des présidents des trois centrales syndicales.

Derniers recours

L’aventure de Québec-Presse prend fin en novembre 1974, cinq ans après sa naissance. L’argent est au cœur des raisons de sa fermeture.

Après dix mois d’existence, le journal accusait déjà un déficit de 290 000$. Les préoccupations financières ont été une constance dans la courte vie du journal, mais sont devenues insoutenables en 1974.

Québec-Presse a tenté de se maintenir à flot de plusieurs façons. Le journal a organisé des spectacles-bénéfices, « Québec-Presse Chaud », où des artistes québécois(e)s se produisaient bénévolement. Le journal était apprécié de certains grands noms du milieu. Yvon Deschamps, Pauline Julien, Robert Charlebois et Harmonium ont participé à ces spectacles-bénéfices.

Il a aussi tenté, selon Jacques Keable, de se réinventer auprès des syndicats. Ainsi, Québec-Presse publiait dans ses pages, le 13 janvier 1974, l’appel à l’aide qui suit : « Financièrement parlant, nous sommes rendus au bord de la faillite. Il reste qu’on ne peut pas considérer la valeur d’une organisation de « service » en tenant compte uniquement du facteur « rentabilité ». Par exemple, on ne parle jamais de la « rentabilité » d’un syndicat.

Selon lui, Québec-Presse serait donc une organisation de service public, qui mérite d’exister et de recevoir un financement continu des centrales syndicales malgré ses problèmes de rentabilité.

Le journal a aussi tenté d’adopter un style plus propre aux magazines en publiant de longues entrevues avec des personnalités publiques comme Robert Bourassa. Une brève entente avec Le Nouvel Observateur, qui n’était pas au vu de la situation financière de Québec-Presse, a permis la publication de quelques articles à vocation internationale.

Pendant l’été 1974, Québec-Presse a cessé de paraître pendant quelques semaines pour économiser, sans succès. Il a plutôt perdu la moitié de son lectorat et est mort pour de bon en novembre de cette année-là.

La dette de Québec-Presse s’élevait à 700 000$. De ce montant, 200 000$ provenaient des centrales syndicales, et ont été endossés par les syndiqués. Québec-Presse n’a jamais officiellement déclaré faillite, n’ayant pas les ressources financières pour le faire, selon Jacques Keable.

Pourquoi la faillite ?

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la fin de l’hebdomadaire qui, après cinq ans, tirait 25 000 exemplaires par semaine et rejoignait en moyenne 50 000 personnes.

Avant tout, ne pas avoir atteint la cible de 375 000$ au lancement était un bâton dans les roues. Un conseiller syndical de la CSN lançait qu’il « est inutile de lancer le journal sans avoir atteint l’objectif financier, faute de quoi le journal ne pourrait ni être «libre» longtemps ni connaître une longue existence ».

Le public cible était un autre problème présent dès l’ouverture du journal. Gérald Godin avoue lors de rencontre postmortem en 1975 qu’il n’y a eu aucunes études de marché avant le lancement, rendant impossible l’identification du lecteur moyen.

Les personnes visées: les syndiqués, les travailleurs, les ouvriers, étaient similaires au public du Journal de Montréal. Sans étude, Québec-Presse n’a pas pu trouver ce qui l’aurait concrètement différencié des autres médias populaires.

Le journal vivait au-dessus de ses moyens. Un exemple concret est la couverture du sport professionnel prenant une grande place dans la rédaction. Suivre les grandes équipes telles que les Alouettes, les Expos et le Canadien « coûte extrêmement cher couvrir », explique Jonathan Livernois. « Ces ambitions crèvent l’entreprise dès le départ ».

La fin du rêve syndical

Après la sortie de prison des présidents des trois grandes centrales syndicales, suite à la grève du front commun intersyndical de 1972, le mouvement syndical s’est fracturé, observe Jacques Keable. Québec-Presse, enfant de l’unité d’un mouvement qui avait le vent dans les voiles à sa fondation, n’était plus une priorité et coûtait cher.

Marcel Pépin, ancien président de la CSN, estime que les raisons de mettre fin au financement de Québec-Presse étaient purement économiques, et aucunement reliées aux prises de position du journal.

Les revenus publicitaires, qui représentaient aux alentours de 75% des revenus des autres journaux de l’époque, constituaient 25% des revenus de Québec-Presse. Selon Jacques Keable, les prises de position du journal effrayaient les annonceurs.

L’hebdomadaire refusait aussi de faire affaire avec des entreprises antisyndicales, décision qui avait entraîné des débats au sein de l’administration de Québec-Presse. Refuser de faire de la publicité à des entreprises antisyndicales au prix, peut-être, de la disparition d’un journal de gauche et syndicaliste aidait-il vraiment la cause ? Jacques Keable rapporte que cette interrogation avait été soulevée.

Le président du conseil d’administration de Québec-Presse Émile Boudreau est aussi d’avis que le soutien du Mouvement Desjardins aurait pu aider le journal. Desjardins payait pour de la publicité dans les autres médias québécois, mais n’a jamais répondu aux appels de Québec-Presse.

Quelques jours avant la fermeture, Gérald Godin se veut optimiste. « On a pas prouvé que c’était pas possible. On a fait un test [et] il aura d’autres expériences […]. Dans chaque cas, on apprend des choses ». Il finit en insistant sur l’objectif idéologique principal du journal: « Je pense que Québec-Presse a donné aux journalistes le goût de la liberté ».

De quoi s’inspirer

L’expérience de Québec-Presse est importante pour les journalistes songeant à fonder un média engagé aujourd’hui, qui peuvent s’inspirer de son approche déontologique et apprendre de ses erreurs.

Malgré le financement des syndicats, Québec-Presse à réussi à maintenir son indépendance, principe de base de la déontologie journalistique. Le deuxième principe de la déclaration de principes de Québec-Presse stipule que le journal « est indépendant de tout parti politique. Il n’appuie aucun des partis qui sont compromis dans le système. Cependant, il peut donner son appui à un parti politique qui n’est pas lié aux intérêts capitalistes, dont les structures et le fonctionnement sont démocratiques et dont le programme est conforme aux aspirations du peuple québécois ».

Comme l’explique le guide de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, « les journalistes basent leur travail sur des valeurs fondamentales telles que […] l’indépendance qui les maintient à distance des pouvoirs et des groupes de pression » permettant de fournir une information vraie et d’intérêt public.

L’indépendance passe par la liberté des journalistes, une valeur fondamentale de Québec-Presse. Le principe 10 du journal énonce que « Québec-Presse garantit la liberté professionnelle de ses journalistes, même à l’égard des sociétaires et des administrateurs de la coopérative qui publie le journal », c’est-à-dire les syndicats.

Les clés d’un journalisme engagé et éthique résident dans la rigueur, soit baser ses dossiers, ses informations, ses chroniques sur des faits. Ce principe déontologique est inscrit dans la déclaration de principes du journal. Québec-Presse cherche « une information exacte qui veut faire la lumière sur ce que les pouvoirs cachent et faire avancer ce qu’ils retardent ». Ses nombreuses enquêtes vont dans ce sens.

Finalement, la création d’un tel journal alimente l’équilibre de l’écosystème médiatique québécois. Québec-Presse se veut « la réponse populaire à la domination de la presse soit par la dictature économique, politique, culturelle, soit par les intérêts particuliers qui soutiennent cette dictature ». La lecture de la société est différente de celles des autres médias, ce qui permet à des voix alternatives de se faire une place dans l’espace public.

Ces éléments, l’indépendance, la liberté, la rigueur et l’impact sur l’équilibre sont tous à prendre en compte pour les futurs journaux militants.

À ne pas refaire

Dans son livre, Jacques Keable réfléchit aux erreurs de Québec-Presse et dresse une liste à l’endroit de futurs médias alternatifs québécois qui aimeraient s’inspirer de l’hebdomadaire.

Un média alternatif qui veut survivre doit, selon lui, s’assurer que le projet est réfléchi et planifié et s’assurer d’avoir les fonds nécessaires. L’administration et les journalistes doivent être conscients des objectifs et des risques. Le travail doit se faire dans une salle de rédaction, qui construit la solidarité entre journalistes. Le fonctionnement du média doit accorder une importance à tous les employés et doit être clairement défini. Et enfin, il faut éviter, dans la mesure du possible, le bénévolat.

Il écrit : « l’enthousiasme du néophyte et la pensée magique maudite qui minèrent Québec-Presse dès son berceau sont à proscrire sans réserve ».

2025 n’est pas 1969

Bien qu’il soit pertinent, pour les raisons citées plus tôt, pour de futurs médias engagés de s’intéresser à l’histoire de Québec-Presse, il leur faut reconnaître que le contexte actuel n’est pas le même que celui dans lequel Québec-Presse est né (et mort).

La presse se trouve actuellement dans une situation de crise. Le phénomène de numérisation, poussant la consommation de nouvelles sur les médias sociaux, rend les journaux dépendant des grands groupes, selon une étude du Reuters Intitute de 2024. Constitués de Google (Alphabet), Apple, Facebook (Meta), Amazon et Microsoft, ces groupes, souvent réunis sous l’accronyme GAFAM, sont les principaux bénéficiaires des revenus publicitaires générés par les nouvelles des compagnies de presse sur leur plateforme, explique Jérôme Valluy dans son article, Digitalisation du journalisme : le paradoxe du journalisme professionnel.

Le monde du journalisme est confronté à la concentration de la presse, où seules quelques entreprises, comme Québecor au Québec ou le groupe Bolloré en France, sont propriétaires d’une grande partie des médias de leur territoire.

Selon l’étude de Reuters, ce phénomène fait partie des raisons pour lesquelles le public accorde moins de confiance à la presse traditionnelle. La polarisation des opinions dans la société fait également partie des causes.

Le public est de moins en moins enclin à lire les journaux. En plus de la saturation d’informations causée par la grande accessibilité des nouvelles, leur nature « dépressive » et l’énergie nécessaire pour différencier les vraies des fausses finit par avoir raison des lecteurs.

Il faut ajouter que la plateforme médiatique des chroniqueurs de droite, pour ne pas dire d’extrême-droite, est de plus en plus grande : les quelques chroniqueurs de gauche du Devoir font pâle figure face à la popularité croissante de QUB radio.

Dans ce contexte, il peut être difficile d’imaginer la naissance d’un journal de gauche similaire à Québec-Presse. Ayant déjà de la difficulté à se financer à l’époque, il est possible d’imaginer que les annonceurs hésitent à s’associer avec un journal similaire à Québec-Presse.

Comme l’explique Jonathan Livernois, les journaux « ne sont peut-être pas le meilleur véhicule pour transmettre les idées » aujourd’hui. Une certaine saturation causée par la concentration de presse rend difficile la création d’un nouveau journal, avance-t-il.

De plus, des personnes militantes voulant faire passer un message peuvent se tourner vers les réseaux sociaux. Ne nécessitant pas ou peu d’investissements financiers, il est peut être plus facile et avantageux de démarrer une page Instagram ou une chaîne YouTube.

Les héritiers

Certains journaux aux fortes revendications ont réussi à se tailler une place. C’est le cas de Presse toi à gauche, Le Mouton noir, La Converse ou Pivot, tous entièrement en ligne.

La mission de Pivot rappelle celle de Québec-Presse. « Fondé en 2021, Pivot s’est donné pour mission de faire ce qu’aucun média francophone ne faisait jusqu’alors au Québec : offrir une information journalistique quotidienne dans une perspective résolument progressiste. Pivot propose des nouvelles et des enquêtes sur les enjeux québécois, canadiens et internationaux », peut-on lire sur leur site internet.

La vision de l’indépendance de Pivot ressemble également à Québec-Presse. « Tout en étant fidèle aux valeurs progressistes et à l’écoute des mouvements sociaux, Pivot demeure indépendant de toute organisation, tout groupe de pression ou tout parti politique. Pivot conserve aussi une indépendance éditoriale complète par rapport à ses partenaires financiers », dit encore son site internet.

Bien qu’il n’est pas possible de déterminer si Pivot s’est inspiré de Québec-Presse, ce dernier lance la voie du journalisme progressiste, c’est-à-dire un type de journalisme qui défie les codes du journalisme classique, que ce soit par ses positions marquées à gauche ou sa couverture de sujets absents des autres journaux. Tous deux tentent d’être une voix pour les personnes moins représentées dans les médias traditionnels.

Québec-Presse, c’est cinq ans d’existence « d’un journal d’information qui veut atteindre un public populaire et lui donner des faits », disait le rédacteur en chef, Jacques Guay, en 1969.

Remerciements

Nous tenons à remercier Jacques Keable, ancien journaliste de Québec-Presse et auteur du livre Québec-Presse, un journal libre et engagé. Son livre est à la fois un témoignage et un rigoureux travail de recherche dans les archives du journal, et a été un élément clé de la rédaction de ce travail. M. Keable était dans l’impossibilité de répondre à nos questions pour des raisons personnelles, mais a tout de même pris la peine de répondre à notre courriel et de témoigner de son affection et de son respect pour la relève des journalistes.

Capsules vidéo

Quatre capsules vidéo, réalisées avec le professeur d’histoire au Collège Lionel-Groulx Vincent Duhaime, sont disponible sur le google drive suivant (il n’était pas possible de les intégrer au texte en raison de leur taille) : https://drive.google.com/drive/folders/1R9nPhR7cBHhHkgGkYfihrctGHkCkESeQ?usp=share_link