L’audace de Joseph-Alexandre DeSève: la naissance d’une télévision populaire et québécoise

En ce début des années 1960, le Québec entre dans une ère de bouleversements culturels et médiatiques sans précédent. À Montréal, le paysage audiovisuel se transforme radicalement avec l’arrivée d’un nouveau joueur sur les ondes hertziennes : Télé-Métropole, première chaîne de télévision privée francophone au pays. Derrière cette initiative pionnière se cache un homme avec une vision : Joseph-Alexandre DeSève.

Né à Montréal le 14 septembre 1896, DeSève consacre sa vie à la promotion du divertissement en français, d’abord à travers le cinéma, puis en tant que fondateur de Télé-Métropole, qui deviendra le réseau TVA. Il s’éteint dans sa ville natale le 3 septembre 1968, mais laisse derrière lui un legs durable : celui d’un espace médiatique francophone privé, populaire et accessible.

Un parcours enraciné dans le cinéma francophone

Avant d’imaginer une chaîne de télévision, DeSève bâtit sa réputation dans le monde du cinéma, à une époque où les productions hollywoodiennes dominent les écrans québécois. Il débute dans la distribution de films français en cofondant Franco-Canada Films avec Édouard Garand, puis rejoints, en 1934, la société France-Film, où il gravit les échelons pour en devenir président-directeur général en 1948.

Sous sa direction, France-Film participe à la production de plusieurs grandes œuvres du cinéma québécois naissant, dont Le Gros Bill, Tit-Coq et La Petite Aurore, l’enfant martyre. Ces films, profondément enracinés dans la réalité locale, captent l’imaginaire populaire et posent les bases d’un cinéma national. En parallèle, DeSève prend la direction de plusieurs salles prestigieuses de Montréal, telles que le Théâtre Saint-Denis, le Beaubien, le National et l’Arcade, consolidant son influence dans l’univers du divertissement.

La télévision comme prolongement culturel

L’arrivée de la télévision au Québec en 1952 éveille rapidement son intérêt. Dès les débuts de Radio-Canada à Montréal, DeSève vend ses films à la société d’État. Deux ans plus tard, en 1954, il fonde avec Paul L’Anglais la société Télé-International Corporation, qui produit des émissions destinées à la télévision publique. Mais l’homme voit plus grand : créer une chaîne privée, québécoise, indépendante, capable de parler directement aux téléspectateurs dans leur langue, et selon leurs référents culturels.

Lorsque le gouvernement de John Diefenbaker annonce à l’été 1959 qu’il autorisera bientôt la création de postes privés à Montréal, DeSève se lance. Avec L’Anglais, Jean-Paul Ladouceur, André Ouimet et Maurice Godbout, il dépose une demande officielle pour obtenir une licence d’exploitation. Le projet est accepté en mars 1960 : Télé-Métropole (CFTM-TV) voit le jour, devenant ainsi la première chaîne privée francophone à émettre depuis Montréal, sur le canal 10.

La programmation initiale proposée est ambitieuse : bulletins de nouvelles, pièces de théâtre locales, émissions musicales, films, cours universitaires les week-ends… La chaîne est autorisée à diffuser dans un rayon de 100 kilomètres autour de Montréal, atteignant un vaste public.

Une équipe solide pour un pari audacieux

Pour structurer sa station, Joseph-Alexandre DeSève recrute une équipe solide, composée de professionnels chevronnés issus des milieux du cinéma, de la radio et de la production télévisuelle. Il nomme Paul L’Anglais au poste de vice-président, André Ouimet comme deuxième vice-président et contrôleur général, et Jean-Paul Ladouceur à la réalisation. Maurice Bastien prend la tête du service du film, tandis que Roméo Gariépy est chargé du département des caméras.

Mais ce sont surtout trois figures clés qui donnent à la station sa couleur distincte : Roland Giguère, ancien directeur de production à Radio-Canada, devient directeur général ; Robert L’Herbier élabore la programmation ; et Claude Lapointe, voix bien connue de CKAC, structure un service de nouvelles. C’est un défi de taille, mais les ressources sont bien utilisées.

« Dès le début, Télé-Métropole a été centrée sur des émissions populaires, des téléromans, des jeux, des choses comme ça. Ça a tout de suite marché auprès d’un large public », observe Claude Martin, analyste des médias et professeur retraité de l’Université de Montréal.

Une télévision de proximité, populaire et québécoise

Contrairement à Radio-Canada, Télé-Métropole adopte un ton plus familier, un style plus accessible, et cible directement la population montréalaise et québécoise. Ce positionnement assumé fait parfois froncer les sourcils dans les milieux intellectuels.

« Il y a eu un rejet au départ par les classes scolarisées, parce que ça ne s’adressait pas au même public, explique Claude Martin. Une des raisons, c’est aussi : qui sont les propriétaires ? Ce n’est pas un organisme fédéral, c’est un groupe d’hommes d’affaires québécois, issus de la culture populaire. »

Mais cette indépendance, ce regard québécois assumé, permet justement de proposer un contenu alternatif, enraciné. DeSève va même plus loin : en important des films français non censurés, il brise le monopole américain sur les écrans du Québec, participant à un élargissement des horizons culturels.

« Quand on lit Michel Tremblay, il nous parle d’un temps où il allait voir des films américains, parce que c’était tout ce qu’il y avait, raconte Martin. DeSève, lui, a amené autre chose. Il a importé du cinéma de France, et ça a fait une vraie différence. »

Une riposte à Radio-Canada — et un modèle repris

L’effet est immédiat. La nouvelle chaîne rencontre un succès fulgurant. Ses émissions attirent une large audience. Les cotes d’écoute montent rapidement.

« Ça fonctionnait. Radio-Canada a été ébranlée, vraiment. Et petit à petit, la société d’État s’est mise à faire… comme Télé-Métropole ! », note Claude Martin.

Pour Martin, Télé-Métropole ne marque pas seulement une rupture stylistique ou technique. Elle incarne aussi une vision du journalisme plus diversifiée, moins centralisée. Même si les débuts sont dominés par des contenus plus économiques à produire (jeux, fictions traduites), le journalisme prend rapidement sa place.

« Moi qui suis un analyste des médias, dit-il, je n’écouterais pas les nouvelles de la même façon si je n’avais pas accès à plus qu’un seul point de vue. Télé-Métropole, c’est ça aussi : une autre voix.

Télé-Métropole : naissance d’une révolution télévisuelle québécoise

Le 19 février 1961 marque une date clé dans l’histoire médiatique du Québec. Ce jour-là, dans une ambiance d’enthousiasme et d’attentes, la station de télévision Télé-Métropole (CFTM-TV) est officiellement mise en ondes, devenant ainsi la deuxième chaîne de télévision privée francophone de la province.

Appartenant à Joseph Alexandre DeSève, figure marquante du monde des affaires et fervent défenseur de la culture francophone, Télé-Métropole s’impose immédiatement comme une alternative résolument différente à la télévision d’État, Radio-Canada, alors prédominante et presque sans concurrent sur le territoire québécois.

Une équipe réduite, une ambition immense

Quelques semaines avant le lancement officiel de la station, en janvier 1961, Claude Lapointe est nommé à la tête du Service des nouvelles. Il forme une petite équipe de journalistes et techniciens – quatre rédacteurs et une secrétaire – qui travaillent sans relâche pendant six mois pour mettre sur pied le tout premier bulletin d’information de la chaîne. Malgré des ressources modestes, l’équipe réussit à produire un contenu informatif qui se distingue par sa pertinence locale.

La stratégie est claire : contrairement à Radio-Canada, qui doit couvrir l’ensemble du territoire canadien en français, CFTM concentre ses efforts sur Montréal, le Québec, et les nouvelles nationales.

« Le journal télévisé de Télé-Métropole, c’était celui du Québec francophone, pas celui de la francophonie canadienne dispersée. C’est ce qui le rendait plus pertinent pour nous », souligne Martin.

Cette orientation s’illustre notamment lors des élections fédérales de 1968, dont les résultats sont, pour la première fois, diffusés en couleur par la chaîne. Grâce à une coordination nationale avec La Presse canadienne, CTV et Radio-Canada, CFTM parvient à offrir une couverture électorale crédible et percutante avec seulement huit rédacteurs, cinq caméramans et deux réalisateurs, appuyés par trois unités mobiles.

Une télévision « moins chère » … mais plus proche du public

La logique de fonctionnement de Télé-Métropole repose aussi sur la rentabilité et la flexibilité. L’émission électorale de 1968, par exemple, coûte à la station environ 40 000 dollars — une somme dérisoire comparée aux 300 000 dollars investis par Radio-Canada pour une production équivalente.

« C’est toujours coûteux de faire de l’information, admet Claude Martin. Mais Télé-Métropole a prouvé qu’on pouvait faire du journalisme de qualité avec moins de moyens. Ils ont su trouver un équilibre entre efficacité et pertinence. »

La programmation informative prend d’ailleurs de plus en plus de place à l’antenne au fil des années, au point de devenir l’un des piliers de la chaîne.

« Il faut le dire : avoir plusieurs sources d’information change la manière dont on comprend le monde », précise Martin.

Un modèle québécois sans contraintes fédérales

L’autre force de Télé-Métropole réside dans sa liberté éditoriale. Contrairement à Radio-Canada, qui appartient à l’État fédéral et doit répondre aux exigences d’un auditoire réparti sur tout le territoire canadien, Télé-Métropole n’a de comptes à rendre qu’à son public québécois.

« Radio-Canada, c’est une institution qui doit marcher sur des œufs. Il faut plaire à Toronto, à Moncton, à Vancouver… C’est un casse-tête. À cause de ça, leur téléjournal manque parfois de résonance locale. Télé-Métropole, elle, peut parler directement au Québec, sans filtre », résume Martin.

Un héritage encore vivant

Dès les années 1960, la chaîne devient la plus grande station de télévision privée francophone du Québec, avec une portée de 100 kilomètres autour de Montréal. En 1962, le premier débat télévisé entre chefs politiques est suivi par plus de deux millions de téléspectateurs, une performance historique.

La création en 1965 de JPL Production inc. (devenue TVA Productions) élargit encore l’offre de contenu original. Et en 1968, la ville de Montréal décide de renommer la rue longeant les studios de la chaîne “rue Alexandre-DeSève”, en hommage à l’homme visionnaire qui a redéfini la télévision québécoise.

« Télé-Métropole a été une révolution tranquille à elle seule, conclut Claude Martin. C’était une réponse directe à une réalité culturelle étouffée. Aujourd’hui encore, on en ressent les effets dans notre manière de regarder, de comprendre et de discuter de l’actualité. »

Naissance de TVA : l’audace de Télé-Métropole et la Révolution tranquille de la télévision québécoise

À l’ère où les téléviseurs deviennent des meubles essentiels dans tous les salons québécois, un virage s’opère silencieusement, mais puissamment, au sein du paysage médiatique de la province. Un virage mené par une station privée de Montréal — Télé-Métropole— qui, dès les années 1960, ose penser la télévision autrement. Et qui, en 1971, donnera naissance au réseau TVA, aujourd’hui encore pilier de l’identité télévisuelle francophone.

Une idée qui germe : partager le signal, tisser un réseau

Le germe du réseau TVA apparaît en 1963, lorsque CJPM-TV de Chicoutimi, nouvellement créée, commence à partager sa programmation avec CFTM-TV. En 1964, CFCM-TV à Québec emboîte le pas. L’idée d’un réseau se dessine : pourquoi ne pas coordonner la diffusion de contenus entre plusieurs stations privées francophones ?

« Il n’y avait pas encore de TVA à ce moment-là. Juste une entente de bonne foi entre stations qui voulaient faire plus avec moins. Mais surtout, qui voulaient servir leur monde », rappelle Martin.

Pendant plusieurs années, cette collaboration demeure informelle. Mais en 1971, tout change.

1971 : la naissance officielle du réseau TVA

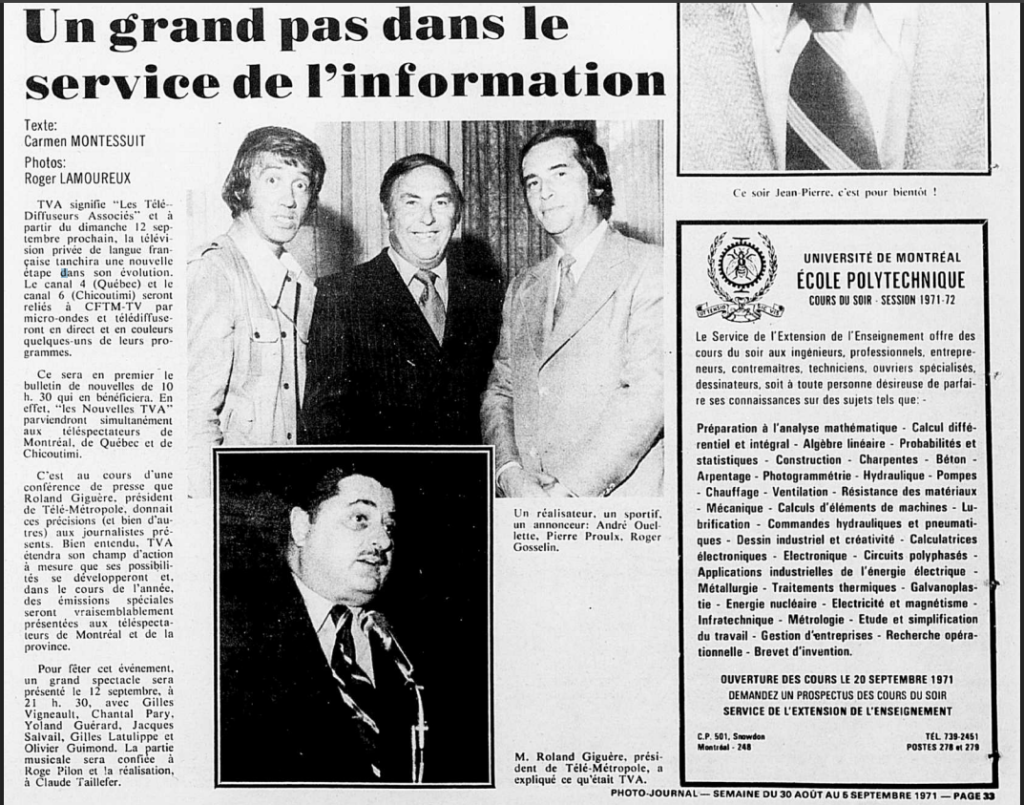

Le 5 septembre 1971, à 22 h 30, le bulletin Les nouvelles TVA est diffusé pour la première fois. Quelques jours plus tard, une émission spéciale intitulée Bienvenue TVA marque le lancement officiel du réseau TVA — pour Télédiffuseurs associés. C’est un moment charnière dans l’histoire des médias québécois.

À ses débuts, TVA regroupe trois stations principales : CFTM (Montréal), CFCM (Québec), CJPM (Chicoutimi). Ces stations diffusent certaines émissions en simultané, mais conservent leur autonomie régionale. Le modèle, novateur pour l’époque, repose sur une grille centralisée autour de Montréal, tout en laissant place à des décrochages locaux : nouvelles, météo, publicités, et mêmes émissions originales.

« C’était malin, vraiment. On avait un réseau national sans perdre le contact local. C’est pour ça que TVA a si bien fonctionné dès le début », analyse Martin.

Expansion et domination : la montée en puissance de TVA

Entre 1973 et 1978, TVA élargit considérablement sa couverture : CHLT-TV à Sherbrooke (1973), CFVO-TV à Hull/Ottawa (1974), CHEM-TV à Trois-Rivières (1976), CFER-TV à Rimouski, CFEM-TV à Rouyn-Noranda et CIMT-TV à Rivière-du-Loup (1978).

En moins d’une décennie, le réseau couvre plus de 98 % de la population francophone du Québec. Le CRTC reconnaît officiellement TVA comme une véritable alternative privée à Radio-Canada sur le plan national.

Mais derrière ce succès régional se cache une réalité : la domination croissante de CFTM, qui produit à elle seule 90 % de la programmation du réseau dès les années 1980.

« TVA, c’était CFTM. Point. Les autres stations relayaient, adaptaient un peu, mais la machine créative était à Montréal. Quand CFTM coupait pour un bulletin de nouvelles, tout le réseau était affecté », se souvient Martin.

La structuration des nouvelles

En 1982, TVA se réorganise. L’information devient un pilier stratégique, avec des émissions d’affaires publiques, sportives et politiques.

En septembre 1986, TVA adopte des standards de production clairs pour ses bulletins. Inspirés de ses Principes d’action, ces protocoles encadrent la mise en ondes, le traitement des nouvelles, et l’éthique journalistique du réseau.

« Télé-Métropole a été importante, même si au début, il y avait peut-être moins de ressources que d’autres. Aujourd’hui, lorsqu’on écoute les nouvelles à TVA et à Radio-Canada, c’est franchement différent. C’est vraiment formidable », note Martin.

Une révolution tranquille, mais décisive

Le réseau TVA n’est pas né d’un décret politique, mais d’une nécessité culturelle. Née de l’audace de Télé-Métropole, renforcée par l’alliance de stations régionales, et consolidée par une vision claire de son public, TVA devient en quelques décennies la voix médiatique dominante du Québec francophone.

« On ne peut pas être une société qui existe si on écoute juste des nouvelles américaines. TVA, ça a été un outil pour se raconter, pour s’entendre, pour se reconnaître », conclut Claude Martin.

Aujourd’hui, bien des choses ont changé. Les plateformes numériques, les balados, les réseaux sociaux bousculent les vieux modèles. Mais la leçon demeure : pour exister, une culture doit avoir ses propres médias. Et TVA, plus qu’un simple réseau, en a été le témoin et le vecteur.

Pierre Bruneau : l’homme d’antenne au cœur des Québécois

Par-delà les décennies, il n’a jamais levé le ton. Il n’a jamais eu besoin de crier pour se faire entendre. Depuis 1976, Pierre Bruneau a fait bien plus que livrer les nouvelles : il a incarné la voix tranquille mais assurée d’un Québec en perpétuelle transformation.

Lorsqu’il prend les commandes du bulletin de 18 h à Télé-Métropole — qui deviendra TVA — Pierre Bruneau n’imagine probablement pas qu’il deviendra, au fil des ans, le visage le plus emblématique de l’information télévisée québécoise. Il a traversé les époques comme on traverse un fleuve : avec constance, calme et lucidité. De la soirée référendaire de 1980 à la tragédie de Polytechnique, de la crise d’Oka aux tempêtes de verglas, Pierre Bruneau a été un repère dans la tourmente.

Une voix

En 1987, la remise d’un prix Métrostar marque un tournant. Ce n’est pas qu’un trophée : c’est la première reconnaissance populaire pour un homme de nouvelles de TVA. À l’époque, les journalistes eux-mêmes évitent de mentionner qu’ils travaillent pour le réseau, encore perçu comme le petit joueur face à Radio-Canada. Mais Pierre Bruneau croit en la mission. Il défend une approche journalistique centrée sur la proximité, l’humain et la rigueur, malgré les moyens techniques modestes du réseau à l’époque. Il se souvient, fier, de la fameuse soirée référendaire de 1980, où TVA avait osé diffuser des bandeaux d’information, même durant les pauses publicitaires. Une première audace parmi tant d’autres.

Un ambassadeur malgré lui

Il ne participait pas aux décisions corporatives de Québecor, mais en était sans contredit le visage le plus crédible. Pierre Bruneau a porté TVA à bout de voix, devenant un ambassadeur médiatique unique, consolidant la place de Québecor dans l’univers médiatique québécois. Il en a vu les transformations, parfois critiqué la concentration des médias, mais a toujours gardé comme ligne directrice le service au public.

L’actualité comme mission, le public comme boussole

Bruneau n’a jamais craint de parler de ses collaborateurs, au contraire. Il les encense, les nomme : Pierre Nadeau, « l’icône journalistique d’une génération », Claude Charron, Michel C. Auger, Sophie Thibault. Il ne s’est jamais vu comme une vedette isolée, mais bien comme le capitaine d’un navire collectif.

Mais derrière l’ancrage professionnel, il y a l’homme. Le père qui a traversé la maladie et la perte de son fils Charles, une épreuve dont il a parlé avec pudeur, recevant en retour un immense élan d’amour du public. Cette proximité avec les Québécois est réciproque. « C’est captivant de voir comment j’ai pu rester connecté avec la population », dit-il. Pour lui, le téléspectateur a toujours été souverain : « Ce sont eux qui nous choisissent, avec leur zapette. »

Des bulletins qui traversent les générations

Il se dit touché de voir des gens lui raconter qu’ils regardaient le bulletin avec leurs parents, et le regardent maintenant avec leurs enfants. Il est devenu un personnage dans la vie des gens, presque un membre de la famille. Un rôle qu’il n’a jamais pris à la légère. « On ne peut pas le nier… »

En juin 2022, il prend sa retraite. Sans éclat. Sans drame. Fidèle à lui-même. Sophie Thibault prend la relève de l’édition de 22 h, dans la continuité de ce qu’il a bâti. Et TVA continue de porter les marques de son influence : crédibilité, proximité, humilité.

Pierre Bruneau n’a pas seulement été le lecteur des nouvelles, il en a été le témoin lucide, le passeur empathique.

Vidéotron : Une percée dans l’univers télévisuel

Le 14 juillet 1986, une nouvelle passe presque inaperçue aux yeux du grand public : Vidéotron, entreprise alors surtout connue pour ses câbles coaxiaux et sa téléphonie résidentielle, annonce l’acquisition de Télé-Métropole, principale station de télévision privée au Québec. Ce geste, pourtant, transformera à jamais le paysage médiatique francophone en Amérique du Nord

Claude Martin, analyste des médias et professeur retraité en communication, résume l’impact de cette fusion en quelques mots : « C’est là qu’on a compris que la télé, ce n’était plus juste un poste dans le salon. C’était un système, un réseau, un empire en devenir. »

De la câblodistribution à la conquête du contenu

Fondée en 1964, Vidéotron s’est rapidement imposée comme chef de file dans le domaine de la câblodistribution au Québec. Mais c’est son entrée en bourse en 1985 et, surtout, l’acquisition de Télé-Métropole en 1986 — pour 134,1 millions de dollars — qui témoignent de son ambition nouvelle : celle de produire le contenu qu’elle diffuse.

L’opération, approuvée par le CRTC le 28 janvier 1987, donne à Vidéotron le contrôle de 40,7 % du capital-actions et 99,6 % des droits de vote de Télé-Métropole. Elle propulse André Chagnon à la tête de ce nouvel ensemble, à un moment où la télévision privée francophone est en pleine expansion.

« C’était une vision stratégique. Ceux qui contrôlent les câbles voulaient aussi contrôler ce qu’il y a dessus. Une logique intégrée. Et on le voit encore aujourd’hui avec les géants comme Bell ou Rogers. » se souvient Claude Martin.

Télé-Métropole, Pathonic, et l’ascension du Réseau TVA

En 1988, une autre transaction majeure survient : Télé-Métropole rachète 93 % du réseau Pathonic, un ensemble de stations régionales déjà sous l’égide de Vidéotron. Coût de l’opération : 67 millions de dollars, surpassant l’offre concurrente de Cogeco. Le CRTC confirme cette acquisition en juillet 1989.

Le résultat ? Une concentration sans précédent dans la télévision québécoise. Le réseau TVA, déjà constitué autour de CFTM, CJPM et CFCM, se voit désormais élargi et consolidé. « TVA, c’est devenu un vrai réseau. Il y avait une identité visuelle, une structure cohérente », commente Martin.

Les années 1990 : TVA devient un géant

En 1995, TVA atteint un sommet : elle devient le principal producteur et diffuseur de contenu francophone en Amérique du Nord. Le réseau propose 2 000 heures de divertissement et 1 200 heures d’information par an, battant à plate couture tous les autres diffuseurs privés du pays.

L’année suivante, TVA fonde LCN (Le Canal Nouvelles), qui sera lancé le 8 septembre 1997, et devient partenaire de Canal Indigo. En 1998, Télé-Métropole devient Groupe TVA, lance TVA.ca, et obtient le statut de réseau national.

L’ombre des Péladeau : du journalisme populaire à la convergence médiatique

À l’aube du XXIe siècle, Québecor, fondée par Pierre Péladeau, fait une entrée fracassante dans le monde de la télévision. L’entreprise, déjà bien ancrée dans le monde de la presse écrite avec le Journal de Montréal, adopte dès les années 1950 une approche de journalisme de proximité, souvent critiquée pour son sensationnalisme, mais défendue pour sa capacité à rejoindre le « vrai monde ».

« Oui, il y avait du sensationnalisme. Mais dans ces pages, il y avait aussi des journalistes sérieux. Et surtout, Pierre Péladeau disait toujours : Si je n’avais pas mon journal, ces gens-là ne liraient jamais rien. Et il avait raison », nuance Claude Martin.

Son fils, Pierre Karl Péladeau, né en 1961, entre dans l’entreprise familiale dès l’adolescence. En 2000, Québecor rachète Vidéotron pour 5,4 milliards de dollars, évinçant au passage l’offre de Rogers avec l’aide décisive de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Ce rachat inclut TVA, Publications TVA, et tout l’écosystème de diffusion de contenu québécois. Un tournant décisif.

« C’est un retour aux sources. Un peu comme DeSève, Pierre Karl Péladeau vient du monde du contenu. Il connaît le terrain. Et là, il contrôle aussi le câble, l’Internet, les journaux. C’est de la convergence à l’état pur », analyse Martin.

Consolidation et modernisation

Le 5 juillet 2001, le CRTC approuve le transfert de contrôle de TVA à Québecor Média inc., scellant ainsi la domination du groupe. En septembre, Sophie Thibault devient la première femme à occuper le poste de chef d’antenne d’un grand bulletin télévisé de fin de soirée.

Finalement, en 2012, le nom Télé-Métropole est abandonné pour de bon. TVA devient la seule et unique marque de l’entité télévisuelle.

L’importance culturelle de TVA aujourd’hui

Même à l’ère du numérique, la télévision traditionnelle reste la principale source d’information pour 47 % des Canadiens francophones, selon une enquête de l’Université d’Oxford (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2018). Claude Martin insiste : « TVA n’a pas juste accompagné les Québécois. Elle les a façonnés. Elle a parlé leur langue, montré leur monde, raconté leurs histoires. Et même dans le tumulte des nouvelles plateformes, elle reste un repère.»

De Vidéotron à TVA, de Pierre Péladeau à Pierre Karl, du câble aux écrans intelligents, le parcours de cette entreprise est plus qu’un « succès story » économique. C’est un récit identitaire, un chapitre fondamental de la culture québécoise contemporaine. « Au Québec, on ne fait pas juste écouter la télé. On s’y voit, on s’y reconnaît. TVA, c’est nous », résume Claude Martin.

Références

- Trudel, L. (1992) Télé-Métropole et l’avenir de la télévision privée francophone

- Lever, Y. (2008) Joseph-Alexandre DeSève : Diffuseur d’image. Les éditions Michel Brûlé

- Sophie Imbeault, Une histoire de la télévision au Québec, Montréal, Fides, 2020.

- Yves Lever, « J.A. DeSève, diffuseur d’images », Séquences – La revue du cinéma, vol. 258, 2009 (lire en ligne [archive])

- Agence France-Presse, « Télé-Métropole reste actionnaire de la cinquième chaîne de télévision française », La Presse, 27 septembre 1989, B8

- Michel Van de Walle, « Télé-Métropole se retire de la Cinq », La Presse, 30 mai 1990, p. D2

- (en) « Office of Consumer Affairs [archive] », sur ic.gc.ca (consulté le 4 juin 2023).

- « Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-690 [archive] », sur CRTC, 16 septembre 2010

- « Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) [archive] » [PDF], sur Industrie Canada, avril 2007, p. 25

- Barrette, P. (2007). L’avenir de la télévision. 24 images, (131), 56–57.

- « Décision CRTC 98-488 [archive] », sur CRTC, 29 octobre 1998

- « L’acquisition de Télé-Métropole s’est faite hier », La Presse, vol. 103, no 98, 29 janvier 1987, p. D1 (ISSN 0317-9249, lire en ligne [archive]).

- La Presse canadienne, « Le CRTC accorde Pathonic à T.-M. », La Presse, vol. 105, no 272, 27 juillet 1989, A10 (ISSN 0317-9249, lire en ligne [archive]).

- 5Paule des Rivières et Robert Dutrisac, « Vent de bouleversement dans la télévision privée : Vidéotron vendrait Télé-Métropole à CFCF et ferait l’acquisition de CF Cable », Le Devoir, 10 novembre 1995.

- Maurice Jannard, « Vidéotron offre de tout acheter », La Presse, 20 avril 1996, A1.

- « Entente de principe entre Télé-Métropole et Vidéotron », Le Devoir, 5 octobre 1996, p. C3.

- (Septembre 1986) JALONS DE PROGRÈS. Les standards de l’information au réseau TVA

- https://ladouceur.ca/page-2/index.html

- https://broadcasting-history.ca/language/fr/television-2/reseaux-de-television/history-of-the-tva-network/